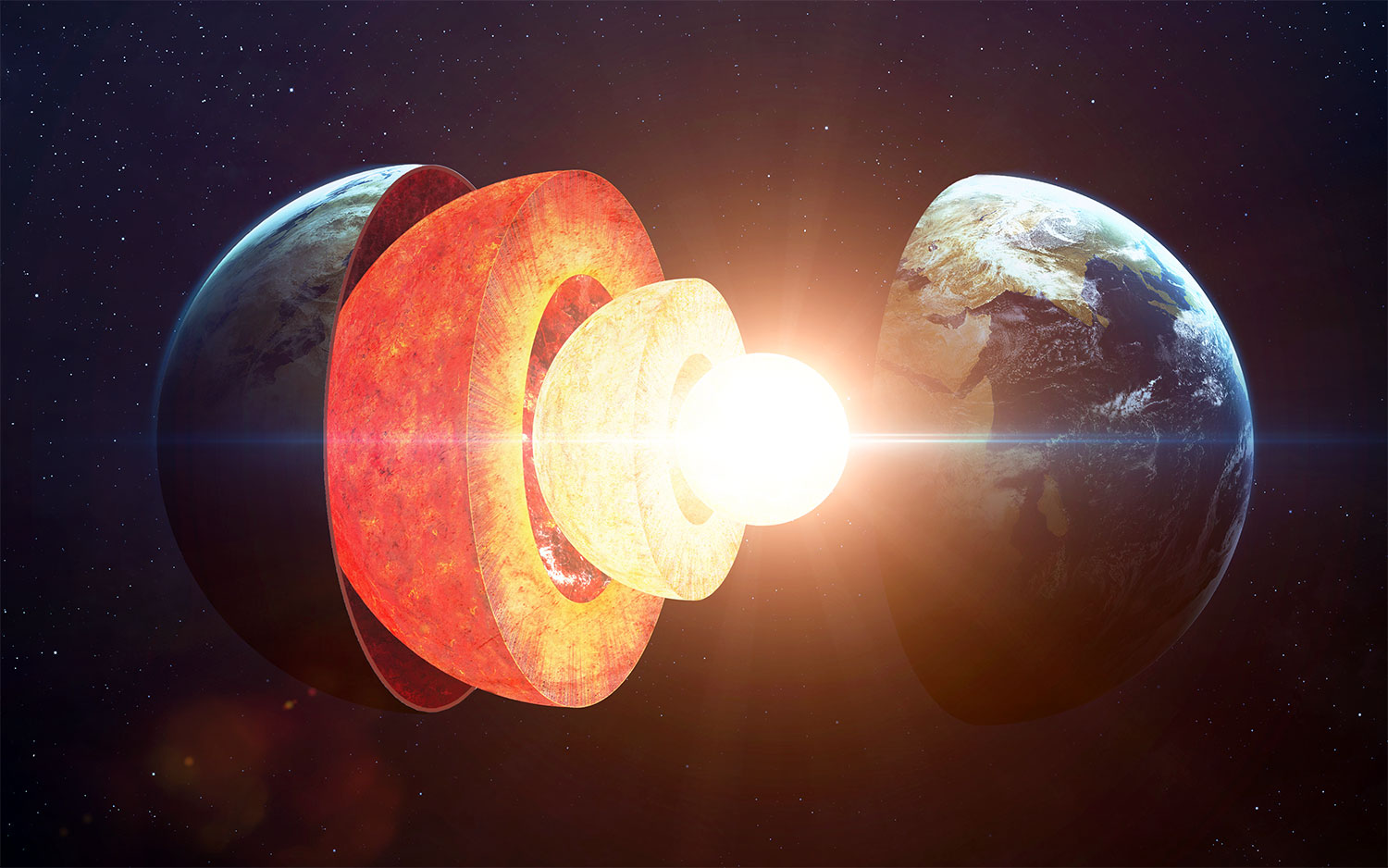

我們站立的土地下究竟是怎樣的世界呢?電影《地心歷險記》用有趣的想像力回答了這個問題。電影中,地球深處的世界被描繪成巨大的動物奔跑的峽谷、充滿飢餓食人魚的海洋,以及因強大磁場而使岩石懸浮在空中的神秘景象。一個沒有人去過的未知世界,讓我們一起開啟地心冒險之旅吧。

腳下的世界,地球內部結構

人類達到的最高高度是地球到月球的約38萬公里。人類製造的最遠物體——宇宙探測器「旅行者1號」正在離地球約200億公里的地方旅行。當人類向廣闊的宇宙伸出手時,實際上我們向地球中心鑽探的深度最多也僅有13公里,這真是一個矛盾。考慮到地球半徑約為6400公里,我們甚至沒有剝開地球的外殼。

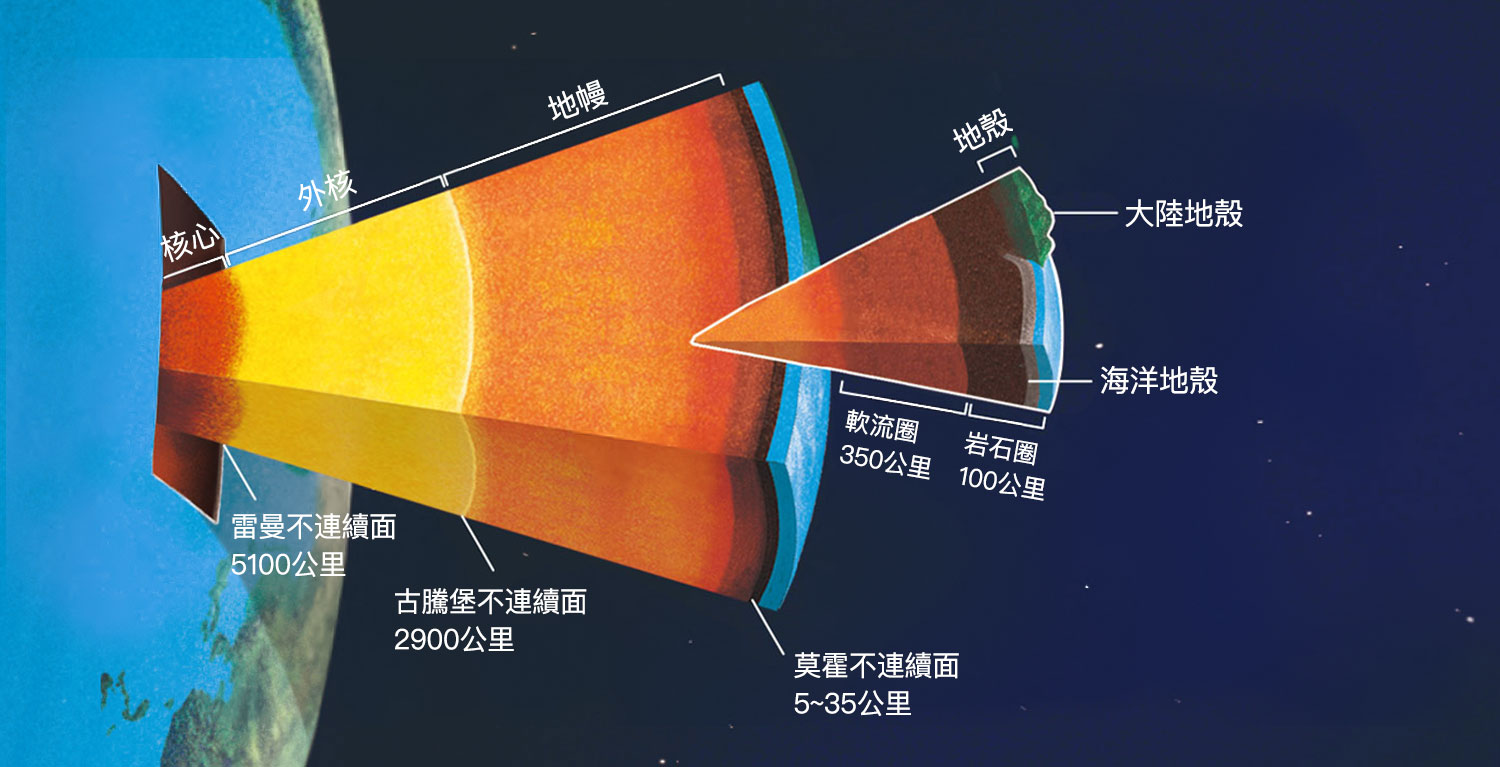

地球內部壓力和溫度很高,人們可以接近的深度有限。但是,就像用X射線或超聲波觀察人體內部一樣,通過分析移動土地的地震波,可以清楚地看到地球內部的結構。這是利用地震發生時通過岩石擴散的震動動向。

包含地球內部資訊的地震波有P波和S波,P波幾乎可以穿過所有狀態的物質,而S波只能穿過固體狀態的物質。而且,當地震波傳播時,如果物質的性質出現不同的層,傳播速度就會在介面上急劇變化。利用這種地震波的特性,我們得以了解地球內部是由幾個層次組成的。

1909年,當時的南斯拉夫地質學家莫霍洛維奇發現,在地表下數十公里的深度,地震波的速度急劇增加,這意味著地球內部由不同物質組成。如今,地殼和地幔的分介面以他的名字命名為「莫霍洛維奇不連續面」。1914年,德國的谷騰堡發現了地幔和地核的邊界,1936年,丹麥的雷曼發現地核內部存在另一個邊界。

地球上雖然沒有珍貴動物生活的神秘空間,但像蛋黃、蛋白和蛋殼組成的雞蛋一樣分為幾層。在中心蛋黃位置,半徑約3500公里的重核由固體的內核和液體外核組成,據估計,內核的溫度超過5000攝氏度。圍繞核周圍的蛋白位子上布滿了約2900公里厚的地幔。相當於外殼的地表附近漂浮著較輕的地殼。地殼分為平均厚度約35公里的大陸地殼和厚度約5公里的海洋地殼。

活躍的地球,板塊構造論

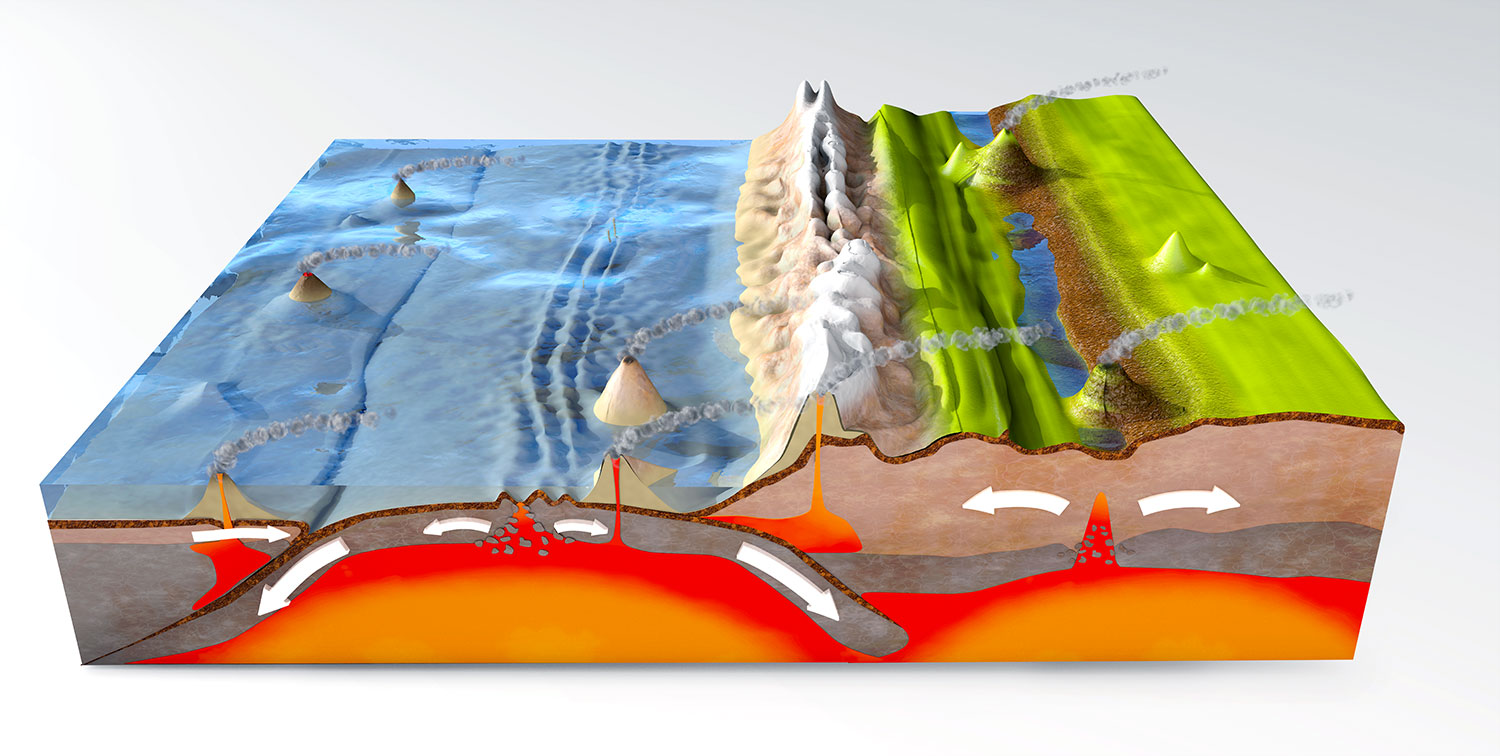

看似完全沒有移動的陸地實際上是緩慢地在移動。地球的這些運動甚至引發了令人恐懼的地震和火山活動。然而,曾經認為地球是不可移動的固體的科學家們,長時間無法對地殼變動做出合理的解釋。直到20世紀60年代,人們才開始提出「板塊構造論」,認為地球的表面並非一個整體,而是由大大小小十多個陸地板塊像拼圖一樣相互連接,並且這些拼圖塊是相對運動的。終於,人們開始以一種全新的視角看待地球。

地球表面組成的碎片被稱為「板塊」,指的是包含地殼和上部地幔的約100公里厚的堅硬岩石圈。使這些巨大的板塊搖動的動力來源於地表深處運動的地幔。在板塊下方,由於地球內部的熱量,地幔熔化成類似黏稠果凍的軟流圈。正是這個軟流圈的對流作用,使得漂浮在其上的板塊發生移動。

板塊移動的速度每年僅為幾公分,只不過是人指甲生長的速度。然而,在數百萬年的時間尺度上,巨大的板塊就像傳送帶一樣移動。就像樹木在每過一年都會增加年輪一樣,地球的「內臟」——地幔向外流動,生成新的地殼,被推下去的舊地殼融化,重新利用為地幔,使岩石循環。板塊與板塊相撞的地方會形成山脈,板塊與板塊較遠的地方會形成峽谷或大海,而在板塊邊界處則可能發生地震。

其他地球型行星或月球也在生成後經歷了變化,但地球至今仍在持續變化,因此可以說是特別的,仍在「活著」的行星。

維持地球的內部力量

地球氣候系統通過大氣層、水圈、生命圈和地圈之間的物質循環來調節。板塊構造運動通過循環二氧化碳這一溫室氣體,成為地球溫度調節裝置的重要因素。火山噴發將碳從主要儲存庫——岩石中以二氧化碳的形式釋放到大氣中;相反地,大氣中的二氧化碳可以溶解於水中或轉化為海底的沉積岩,隨著沉降進入地幔,最終重新回到地球內部。

科學家們推測,地球磁場是地球內部產生的,它是生命所必需的保護屏障和護盾。當由鐵、鎳等組成的液態外核發生對流現象時,就像發電機一樣產生電流。就像電流流過導體時會產生磁場一樣,外核中產生的電流形成了地球的磁場。

我們生活中必不可少的礦物和能源資源也存在於地球內部。地下資源在我們日常生活和工業活動中被廣泛使用。手機、電腦、汽車、飛機、陶瓷、化妝品、藥品等大部分生活用品中都包含礦物,礦產資源已經成為我們生活的一部分。地殼內對人類生活有用的礦物集中分布的地方被稱為「礦床」,這是板塊碰撞或分離的邊界處發生的板塊構造運動的結果。在板塊邊界發生的火山活動、變質作用和岩漿活動,使地殼組成物質形成新的化合物或發生變化,某些成分會濃縮,從而生成各種礦物。因此,板塊邊界被稱為礦物資源的「糧倉區」,在這些地方發現了大量的礦床。煤炭、石油等化石燃料是由埋藏在地殼中的動植物遺骸經過長時間的高壓和高溫作用形成的。

可以說,帶給人類文明恩澤的礦物和能源資源的豐富性,來自於地球內部。我們平時很少感受到的地球內部的力量正在掌控著人類文明。

地球是生命存在的充滿活力的地方,是太陽系中唯一發生板塊構造運動的行星。地球不是單純的石塊集合體,它像生命體一樣不斷地生長和運動。地球的表面看似堅固、不變,但它依然在不斷變化,開闊海洋,塑造山脈。

地球內部發生的對流現象就像心臟的跳動一樣,將內部的能量傳遞到外部。這股能量是地球活力的起點。地球能夠成為生命之星的另一個秘密就在於地球內部。至今,地球從未停止過的運動構建了一個完美的生態系統。曾激發許多人想像的地球內部世界,充滿了這種神秘的生命力量。

「銀子有礦,煉金有方。鐵從地裡挖出,銅從石中熔化。人為黑暗定界限,查究幽暗陰翳的石頭,直到極處。在無人居住之處刨開礦穴,過路的人也想不到他們;又與人遠離,懸在空中搖來搖去。至於地,能出糧食,地內好像被火翻起來。」 伯28章1-5節

- 參考

- 《人類科學1》 (EBS 科學革命的里程碑製作團隊 著)

- 《請照顧地球》 (樸東坤 著)

- 《宇宙的本質 第7版》 (傑佛瑞·貝內特等3人共同著作)

- 《了解地球》 (約翰·格羅青格)