諾貝爾文學獎得主喬賽·薩拉馬戈在其長篇小說《失明症漫記》中描述了一個平凡的下午,一名正在開車的男子突然失明。隨後,照顧他的妻子、他所到醫院治療的病人以及為他治療的眼科醫生也紛紛失明。這種無緣無故的失明像流行病一般蔓延,社會迅速崩潰。正如「盲人國裡,獨眼稱王」這句話所表達的那樣,小說生動地展現了視覺的巨大力量。

我們常常忽視視覺的重要性。然而,即使暫時遮住眼睛,也能意識到自己有多依賴視覺。人類通過視覺接收大量資訊,幾乎80%的感官體驗都依賴於眼睛。讓我們來仔細看看這一複雜而精巧的感官器官——眼睛,它是連接我們與世界的橋樑。

特殊而精細的感覺器官——眼睛

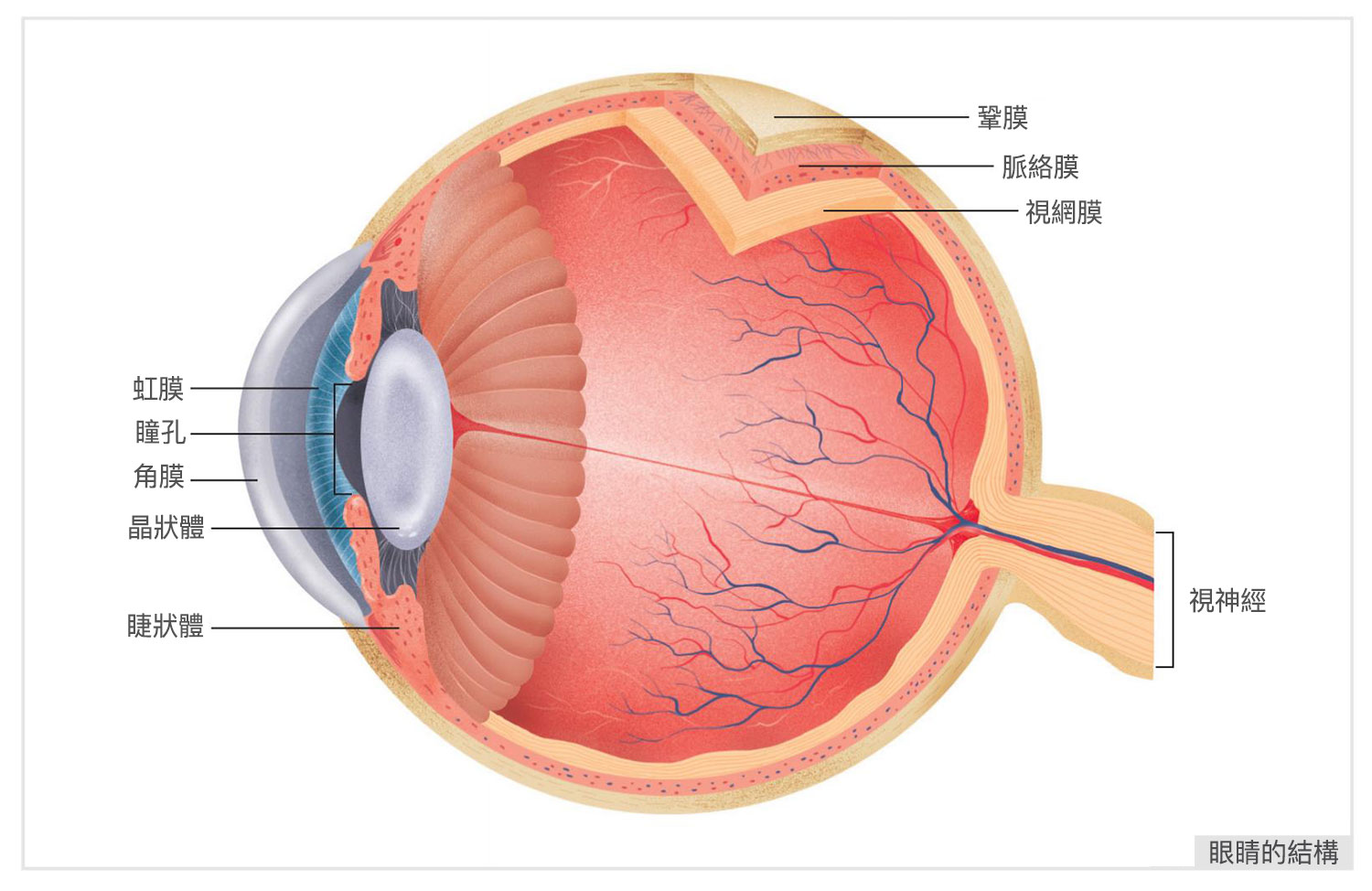

人眼大約有乒乓球大小,平均重量為7克,直徑約為2.4釐米,堪稱一台複雜的生物照相機,具備對焦、對比度調節、防震和影像處理等豐富的功能。眼睛通過虹膜括約肌的收縮來調節照進眼底視網膜的光線量。光線進入眼睛後,穿過晶狀體,並經過折射,最終在位於眼睛深處的視網膜上形成圖像。形成的圖像通過視神經傳輸到大腦,大腦解析這些信號,最終讓我們看到物體。

光線在視網膜上成像的過程涉及諸多細節。為了看到某樣東西,我們首先需要將眼球轉動,使視線準確地對準物體。人的眼球上附著著六塊可自由活動的肌肉,能使眼球上下、左右移動及旋轉。例如,在閱讀本文時,我們的眼部肌肉正忙著擴張和收縮,令眼球左右轉動。

即便身體或頭部發生移動,眼睛也能保持視線穩定。這是因為視覺焦點會不斷微調以適應身體的震動,類似於相機的防震功能。當耳朵的半規管感知到運動方向並向大腦傳輸信號時,大腦會指揮眼睛朝著與身體運動方向相反的方向轉動。所以,即使在顛簸的車廂中,我們依然可以閱讀。

當我們固定視線後,瞳孔會調整大小,以適應不同的光照條件,就像暗室中的光圈一樣。甜甜圈狀的虹膜起到了類似相機光圈的作用。當光線較弱時,虹膜會張開,瞳孔擴大;當光線強烈時,虹膜會收縮,瞳孔變小,從而只允許適量的光線進入眼睛。這種由精細神經控制的快速反應被稱為「瞳孔對光反射」,也可用於檢查是否存在腦功能異常。

即使視線從近處突然轉向遠處,焦點也能迅速調整。相機通過前後移動鏡頭調節焦距,而眼睛則通過改變晶狀體的厚度來進行校正。當我們注視近物時,附著在晶狀體上的肌肉會放鬆,晶狀體會變厚;而當我們注視遠物時,晶狀體會被拉緊,變薄,從而調整光的折射率。我們之所以能在一瞬間看到遠處和近處的景物,是因為晶狀體具有彈性,能夠迅速改變厚度,而不會失去原有的形狀。

用兩隻眼睛看同一個世界

所有脊椎動物都有兩隻眼睛。那麼,為什麼不是單眼,而是雙眼呢?請嘗試閉上一隻眼睛,雙手各握一支鉛筆,然後將手臂開合,直到鉛筆尖相互接觸。你會立刻明白為什麼我們需要兩隻眼睛。

當交替遮住一隻眼睛觀察物體時,你會發現從兩隻眼睛看到的圖像略有不同。左右眼之間的間距大約為60至70毫米,它們從不同的角度觀察物體,從而形成兩幅不同的圖像。這種現象被稱為「雙眼視差」(Binocular disparity)。兩隻眼睛通過為我們的二維視覺增添立體感,幫助我們感知三維世界。大腦將每隻眼睛接收到的視覺資訊整合為一個圖像進行識別,因此,在將不同的視覺資訊融合的過程中,視野中增加了立體感。對於只用一隻眼睛看的人來說,世界就像被一幅平面照片所包圍。

例如,知名3D影片《阿凡達》在製作過程中便應用了雙眼視差原理。通過使用兩台攝像機,從不同角度拍攝視頻並分別呈現給左右眼,這是三維立體影像的基本原理。

用眼睛看?其實是在用大腦看!

無論從胚胎學還是解剖學的角度,眼睛都可以視作大腦的一部分。因為在胎兒發育的早期,視網膜和視神經均起源於前腦區域,且眼睛通過視神經直接與大腦相連。視覺中樞位於大腦後部,因此,即使眼睛沒有損傷,如果後腦受傷,也可能導致視力喪失。

被比作相機膠捲的視網膜是一種高靈敏度、高解析度的神經組織。視網膜上的感光細胞能夠將光信號轉化為電訊號,並傳送到大腦。視桿細胞是感光細胞的一種,對光非常敏感,即便是一個微小的光子也能啟動它們,主要用於在黑暗環境中感知明暗。正是因著約1.2億個視桿細胞的作用,朦朧的夜晚依然能看到模糊的世界。視網膜中還存在約600萬個視錐細胞,分別對紅光、綠光和藍光作出反應。大腦整合並分析視錐細胞發出的神經信號,從而區分上百萬種顏色。正是因為有了這些視錐細胞,我們才能以「高清晰度」看到色彩斑斕的世界。

視覺資訊在視網膜中轉換成電訊號,通過視神經傳送到位於後腦的大腦視覺皮層。視覺皮層由30多個區域組成,這些區域負責區分物體的基本特徵——如線條、邊界、棱角,並通過感知形狀、顏色、運動以及識別人臉等不同功能區域的協調,綜合性地理解事物。

如果負責顏色感知的區域出現問題,即使原本不是色盲,也會看到黑白的世界;如果負責連續運動感知的區域受損,即使看到飛馳的車輛,也只能像看粗糙的黏土動畫一樣,看到幾幅不連貫的靜止畫面。如果面部識別區域出現問題,我們可能會患上「面孔失認症」,就像神經學家奧利弗·薩克斯在《錯把妻子當帽子》一書中提到的那位將妻子誤認為帽子的人一樣。

一個圖片搜索程式因無法區分吉娃娃和藍莓松餅、貓和焦糖霜淇淋而在網上引發熱議。即便是三歲的小孩也能一眼看出是狗還是貓,但人工智慧要區分各種圖像卻遠沒有想像中那麼簡單。模仿人類視覺資訊處理過程的人工智慧圖像分析技術雖在不斷進步,但離完美還相距甚遠。

最近,除了高靈敏度、高解析度的相機外,還開發出了能夠識別人臉、自動對焦或根據面部表情自動拍照的相機。甚至識別眨眼並自動避開的技術也在逐漸實現。虛擬實境和3D電視等尖端成像技術也在不斷發展,旨在模仿人類視覺系統的三維感知和自然色彩識別。這些技術在我們的視覺中已經得到了精細的應用。只是最近才發現這個事實。

眼睛結構的精密組織和形成視覺的一系列複雜過程令人驚歎不已。視覺作為一種精細且複雜的感知方式,依賴於從角膜到視覺皮層的每一個環節在短暫的瞬間相互配合、同時發揮作用。儘管我們早已習慣通過眼睛看世界,但卻從未真正理解視覺的獨特性。照相機和成像技術的驚人進步正在重新揭示人體「看」的意義。

造耳朵的,難道自己不聽見嗎?造眼睛的,難道自己不看見嗎? 詩94:9

「眼睛就是身上的燈。你的眼睛若瞭亮,全身就光明;你的眼睛若昏花,全身就黑暗。你裡頭的光若黑暗了,那黑暗是何等大呢!」 太6:22-23

- 參考

- 《感覺-驚人的機制》(牛頓出版社)

- 《人體-21世紀解剖學》(牛頓出版社)

- 《Harihara眼睛的故事》(Lee Eun-hee著)

- 《我體內隱藏的秘密解剖學》(阪井建雄著)