聖經告訴我們,天國是沒有疼痛的地方。如果一生都感受不到疼痛,那該多好啊?

然而,如果是完全沒有疼痛的天國那就另當別論,但如果人在生病時感覺不到疼痛,那並不是件好事。

2011年,一部片名獨特的電影《疼痛》上映。這部電影講述了一名因為自己的錯誤失去了家人,因負罪感失去全身感覺,甚至無法感知到疼痛的男子,以及一名因罕見病對任何疼痛都非常敏感的女子之間的諷刺性邂逅。正如電影中,無法感知疼痛的男主角和對輕微疼痛也無法忽視的女主角之間的反差,疼痛如果過於麻木就成問題,過於敏感也成問題。那疼痛對於我們人體到底意味著什麼呢?

痛覺是最精確的皮膚感覺

疼痛是指與實際或潛在的組織損傷相關,或由此類損傷引起的不愉快感覺。簡單來說,就是身體某個部位出現異常時產生的令人不舒服的感覺,這種感覺是由分佈在身體上的痛點受到刺激後,透過痛覺神經傳遞到大腦,最終被感知到的訊號。

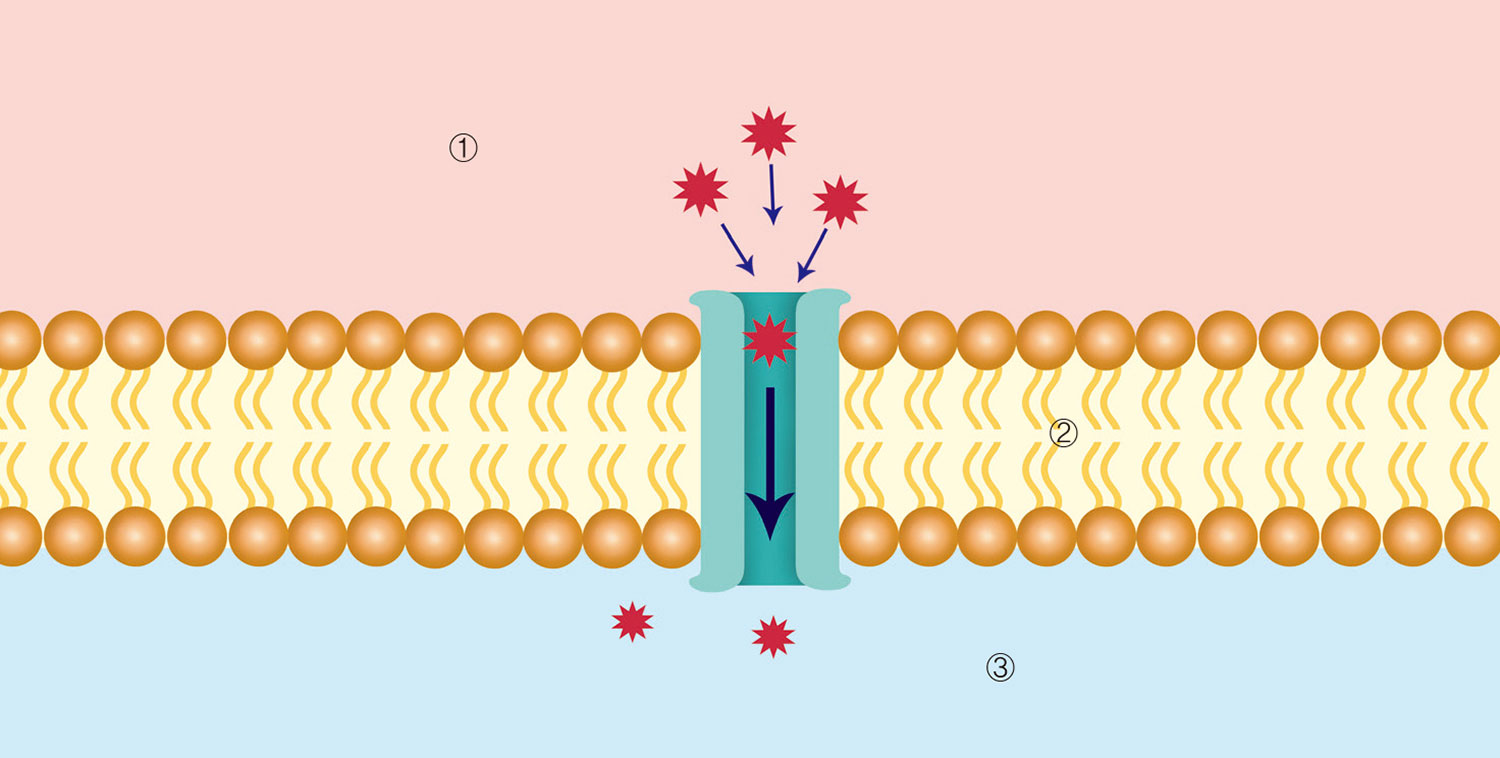

更詳細地說,構成痛點的細胞膜上有通道,可以將血清素、組織胺等引發痛覺的物質輸送到細胞內部。當組織受損時,會產生引發痛覺的物質,這些物質透過通道進入細胞後,細胞就會識別到疼痛訊號。辣椒的辣味也不是透過味覺,而是透過一種名為辣椒素的物質引發的痛覺。撞擊或被針刺等機械性刺激,燙傷等熱刺激也都是引起疼痛的原因。感知到的疼痛訊號會沿著痛覺神經傳遞,最終到達大腦這一目的地。

痛覺傳遞到大腦的速度為每秒0.5到30米,相比每秒70米的觸覺速度較慢。由於痛覺神經非常細小,因此比其他感官神經傳遞訊號更慢。皮膚每平方釐米分佈的觸覺點平均為25個,而痛覺點的數量接近200個。由於痛覺神經細小,更多的痛覺點幫助我們更準確地感知疼痛的位置。

身體發出的危險訊號

曾透過節目介紹過即使是微小的刺激也會感到極度痛苦的患者們的生活,令世人感到惋惜。這些患者患有一種叫做複雜性區域性疼痛綜合症(CRPS , complex regional pain syndrome)的罕見疾病,對他們來說,即使是最微小的刺激也會帶來劇烈的疼痛。即使只是衣領輕輕擦過皮膚,他們也會感到如同被針刺或被斧頭砍擊般的劇痛。而且即使刺激消失後,疼痛也不容易平息。長期忍受疼痛的患者常常會感到憂鬱,甚至有自殺的衝動。生活中所有的感覺都只有疼痛,這樣的生活無疑是痛苦的。那麼,完全無法感知疼痛是否更好呢?

細胞的痛苦訊號識別過程

② 細胞膜:產生的痛覺誘發物質透過細胞膜的通道進入細胞內部。

③ 細胞內:細胞識別疼痛訊號。

2005年,一位名叫戈比·金拉斯的女孩在美國著名的談話性節目中亮相,迅速成為美國全國範圍內的「超人」。她可以用手觸碰高溫的熨斗,也可以踩碎玻璃片而不感到任何疼痛。這位患有無痛症的女孩無論是被刺傷還是被擊打,都無法感知到痛苦。這是由於神經傳遞迴路或大腦本身出現問題,導致無法感知疼痛。無痛的原因可以是藥物等人為因素、意外事故,或像糖尿病這樣的慢性疾病等,原因非常多樣。

對身體損傷麻木的無痛患者,由於無法採取適當的保護措施,常常會面臨生命危險。戈比因為習慣性地揉眼睛,導致角膜受傷,但由於沒有感知到痛苦,錯過了治療時機,最終導致一隻眼睛失明。另一位無痛患者,喬安·克魯茲在分娩時沒有發出任何叫聲。她在扭傷腰部後沒有及時治療,結果需要接受在脊椎中植入鐵釘的手術,但手術後的鐵釘斷裂,她也未能察覺,最終需要接受更大的手術。這樣的無痛患者中,有些人無法感受到飢餓,導致獨自生活困難;有些人無法感知腹痛,導致本可以透過簡單手術治癒的闌尾炎惡化,最終不幸死亡。

對身體損傷麻木並非僅限於無痛患者的故事。皮膚上分佈著大量的痛點,而內臟器官的痛點數量僅為皮膚的五十分之一。這也是肺癌大多數在晚期才被發現的原因,「沉默的器官」——肝臟也是如此。患者們通常在病情嚴重時才開始訴說痛苦。

無法感知痛苦並非幸運,反而接近災難。因為如果無法感知痛苦,就無法意識到自己身體哪裡出了問題,哪怕是小小的傷口也可能威脅到生命。為了保護身體免受外界危險,痛覺是我們感官中最為發達的。它的作用是幫助我們迅速識別身體的異常,並及時採取相應的應對措施。

為了克服痛苦

即使因為事故或手術失去了四肢,有些人仍然感覺到該部位好像依然存在,這種現象被稱為「幻肢」。經歷幻肢的患者有時會感受到失去部分部位仍然存在的痛感,即「幻肢痛」。這種現象主要是由於負責感知的腦神經細胞產生錯覺所致。因為不存在的四肢感到癢和痛,患者無法抓撓或揉搓,這使得他們更加痛苦。

疼痛是由大腦感知的,因此可以利用大腦的可塑性來治療幻肢痛。透過將正常的四肢映照在鏡子中,使患者感覺到四肢好像兩側都存在的方法。失去一隻手臂並經歷幻肢痛的患者,透過看到鏡子里正常移動的手臂,產生了好像失去的手臂也在移動的感覺。這樣,痛感逐漸減輕。這是透過讓大腦透過視覺感知到失去的手臂沒有痛感,從而減輕疼痛。

從毒品中提取的「嗎啡」雖然具有成癮性,但能夠非常有效地緩解疼痛,因此被用作鎮痛劑。嗎啡與大腦中的特定蛋白質結合,產生鎮痛效果。就像只有合適的鑰匙才能開啟鎖一樣,這些特定的蛋白質只能與特定形式的物質結合。這也意味著我們體記憶體在類似於嗎啡作用的物質。

1975年,科學家在大腦中發現了一種比嗎啡強100倍的鎮痛物質,它就是內啡肽中的一種—「腦啡肽」。當大腦感知到痛苦時,會分泌內啡肽來抑制疼痛,從而阻止疼痛的傳遞。它幫助身體調節痛感,使身體能夠應對痛苦。在馬拉松接近終點時,運動員在氣喘吁吁、心臟快要爆炸的情況下,往往會體驗到「跑者的高潮」—一種代替痛苦的極度愉悅感,而產婦在分娩過程中也可能會感受到強烈的快感。這是因為在極度的壓力或身體痛苦時,內啡肽會分泌,幫助人們承受痛苦。雖然內啡肽在笑的時候分泌較多,但實際上,它在經歷極度的身體或心理痛苦時分泌得最多。目前已知的內啡肽種類包括腦啡肽、β-內啡肽和大腦肽等。

疼痛是我們生活中不可或缺的元素。雖然它有時帶來無法忍受的痛苦,但在其背後,隱藏著提醒我們身體處於危險的警告資訊。疼痛不只是痛苦,而是我活著的證據,也是保護我身體的防線系統。