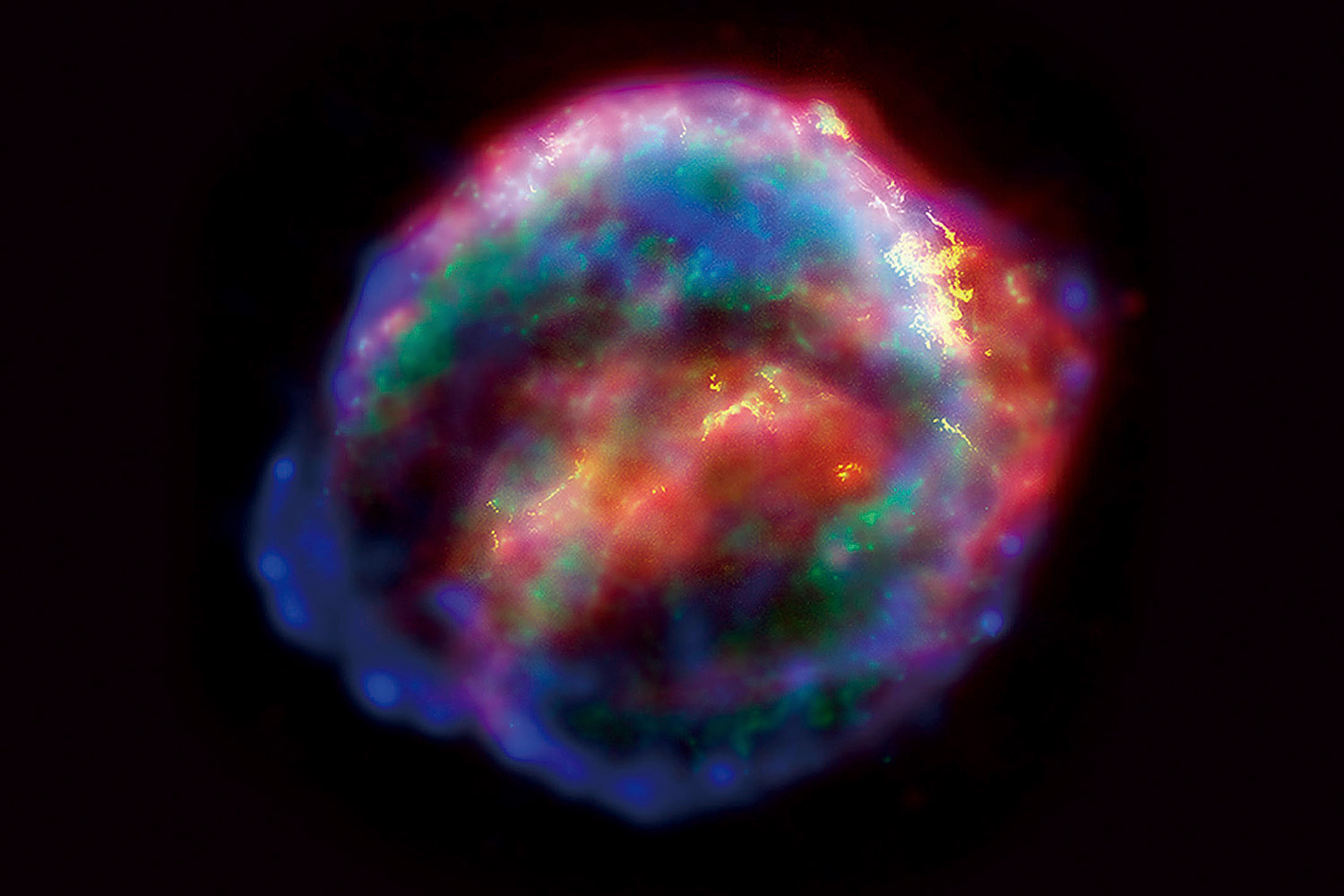

1604年10月、空に突然客星が現れた。宣祖実録に記録されたこの客星の名前はSN16041である。ドイツの天文学者ケプラーもこの星を発見し、以後この星は「ケプラー超新星」と呼ばれる。

1.SN1604:SNは「超新星(Supernova)」の略で、数字は発見年度である。「SN1604」は1604年に観測された超新星という意味。

Credit: NASA/ESA/R. Sankrit and W. Blair (Johns Hopkins University)

過去、人々は空に突然登場した超新星を見て新しい星が生まれたと思った。「Supernova(超新星)」についた「nova」もラテン語で新しいという意味だ。実は超新星は生まれた星ではなく、死に近い星だ。人が土から生まれて土に戻るように、星はホコリから生まれてホコリに戻る。誕生から最後まで星の人生をのぞいてみよう。

宇宙の揺りかごから星の青年期まで

広大な宇宙でそれぞれ光を放つ星の始まりは小さくて微弱なホコリだ。宇宙にも母の胎のような星のゆりかごがある。ほこりとガスが雲のように集まっている星雲である。星は普通、ここでほぼ同じ時期に群れをなして生まれ、星団を成す。一人の親から生まれた子供たちが似ているところがあるように、同じ星団の星たちは似たような性質を持つ。

星の主な材料は星雲の中の水素とヘリウムだ。このような気体とホコリが集まって重力の作用が大きくなるほど、より多くの材料が集まる。雪を固めると、小さくて硬いボールの形になるように星は収縮し、丸い形を整える。物質が星の中心に固まり、重力エネルギーが熱エネルギーに変わり、星の内部温度が徐々に上がり、1000ケルビン2に達すると弱い光が出始める。赤ちゃん星と呼ばれる原始星が誕生したのである。

2.ケルビン:絶対温度(物質の特異性に依存せずに目盛を定義した温度)の単位。記号はK。氷点下273.15度を目安に、通常の摂氏と同じ間隔で目盛りをつけた。

では、この赤ちゃん星はいつ、どのように独立した存在になるのだろうか?内部の温度が上がり続け、1千万ケルビンになれば、水素核融合反応という重要な工程が始まる。星の中心で水素原子4個がさらに重いヘリウム原子1個と融合しながらエネルギーを出す過程である。この時に作られたエネルギーは宇宙空間に飛びながら光を放つ。ついに独立的に輝く星になったのである。生の黄金期、青年期を迎えたこの段階の星を「主系列星」という。

主系列星は光を放つと同時に、自分の全盛期を維持しようとする。人が生きている間中、地球の中心に向かう重力の影響を受けるように、星にも常に内部に収縮しようとする重力が作用する。逆に中心部では核融合反応で高温、高圧状態となり外に膨張しようとする。この力をガス圧というが、ガス圧が重力と平衡を成し、星の体が大きくなったり減ったりせず、そのまま維持される。星はこの過程を通じて人生の90%を主系列星として生きる。100年生きる人が90年間青年として生きるのと同じである。地球から最も近い星である太陽が現在の主系列星段階で、50億年間全盛期を享受したが、今後50億年間さらに輝く予定だ。

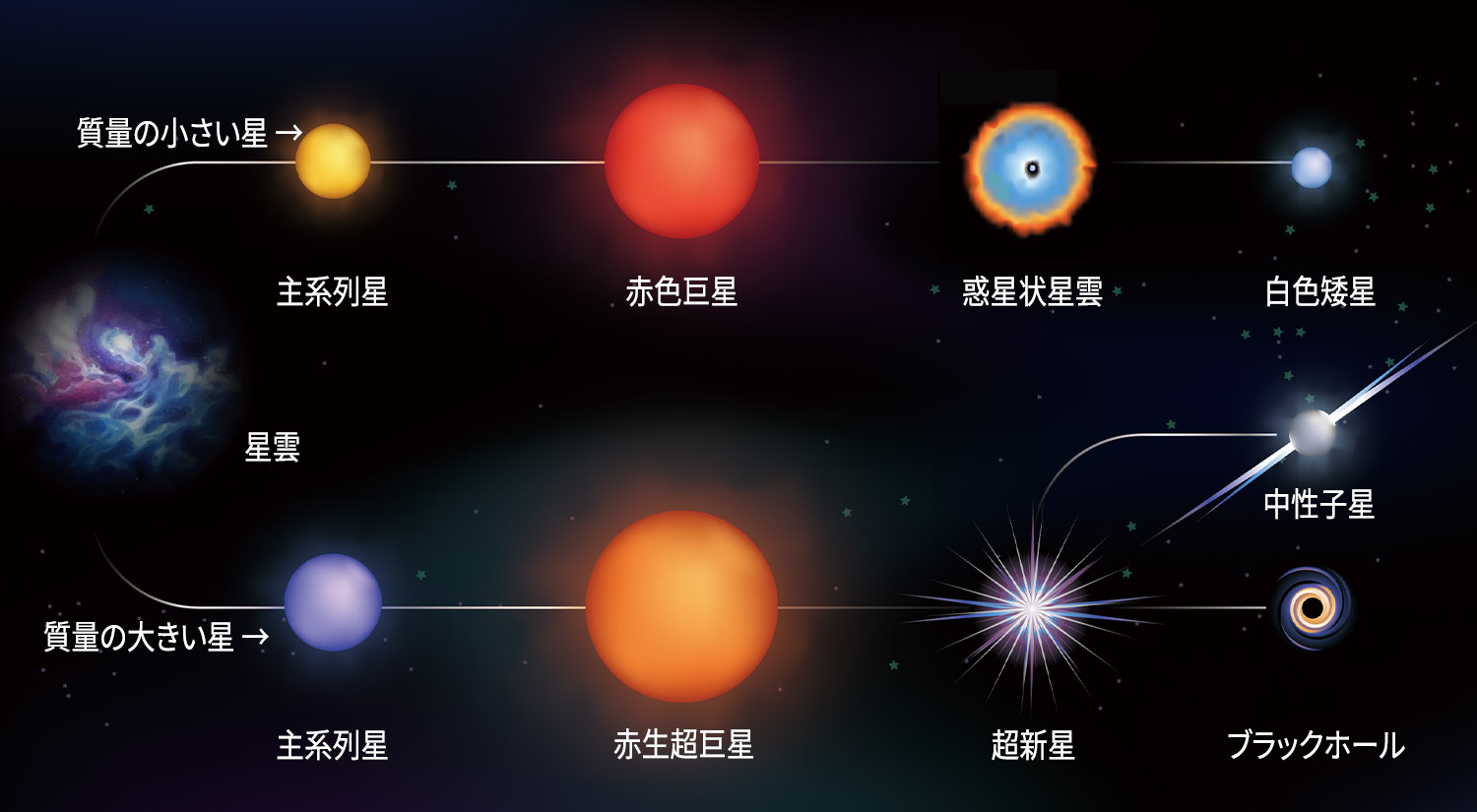

小さな星、細く長く

学生時代、似たような環境の中で育つ学生たちは、青年期を基点にそれぞれ違う道を歩む。星も主系列星の段階を過ぎると、それぞれ異なる進化過程を経て人生を終える。星が核融合の材料を使い果たしてしまうと、それ以上光を出せず、重力とガス圧のバランスが崩れる。晩年を準備する時が来たのである。

星の生と死は質量で決まる。星の質量によって表面温度、明るさ、寿命など多くのことが変わる。生まれた時から星と星の運命が互いに違うのである。結論から言えば、体が大きい星ほど太く短く、小さい星ほど細く長く生きる。質量が大きいほど短い時間に莫大なエネルギーを発散し、すぐに進化するためである。そのため、質量の小さい星は主系列星の状態で長くは数兆年まで生きるが、大きな星は数百万年しか生きられない。

軽い星は中心部の水素を全てヘリウムに変えれば青壮年期が終わる。人が年を取ると、肉がたるんで体がむくむように、別途の身体変化が生じる。星の中心で核融合反応が終われば、外に膨張しようとする力は消え、重力だけが残って約100億年間止まっていた収縮を再び進める。この時、放出される熱で外にある水素が核融合反応を起こし、星がものすごく膨張する。星は巨大化するにつれて色が赤くなり、赤色巨星になる。

赤色巨星以後、星の中心部は引き続き収縮し、外郭部の大気は重力の影響から遠ざかり、中心と分離された雲の形になる。この段階を惑星状星雲というが、星の一生の中で占める期間は他の段階に比べて非常に短い10万年以内である。惑星状星雲がまるで星の最後のため息のように見えるのはこのためかもしれない。

中心から分離された星雲が消えると、中心部だけが骨のように残る白色矮星になる。太陽がこの段階に達すると、大きさが地球のように小さくなる。エネルギー源のない白色矮星は徐々に冷め、宇宙の中に姿を消す。

大きな星、太くて短く

重い星の老年期はどうだろうか。太陽の10倍ほどの質量を持つ星は、普通1000万年程度の短い青年期を生き、赤色超巨星になる。

主系列星の時期が過ぎれば、星の中心ではヘリウムが炭素に変わるヘリウム核融合反応が起きる。最も安定した元素である鉄が作られるまで段階別に核融合が起き、タマネギのように層を成す。中心部がすべて鉄に変われば、核融合反応が止まる。

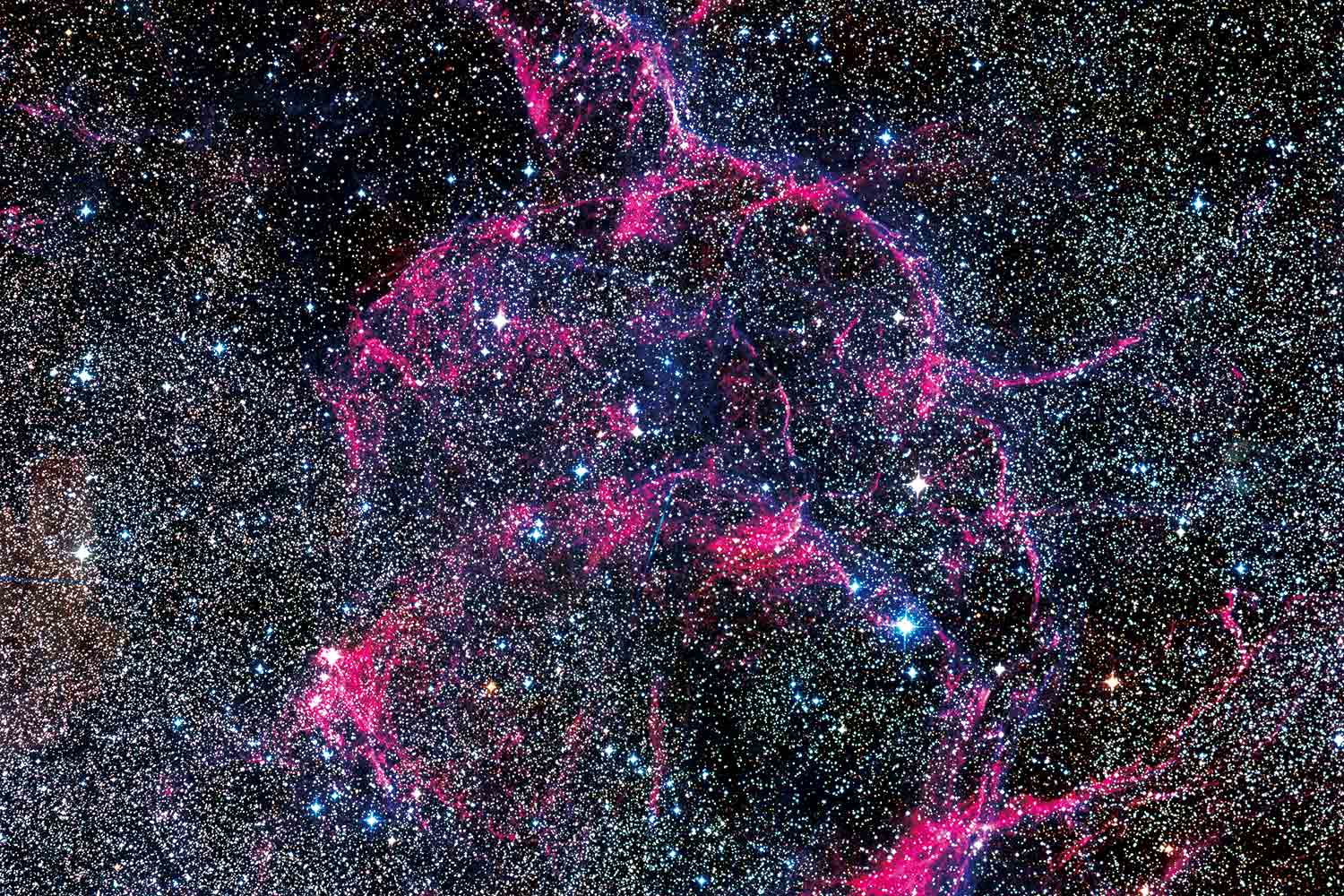

Credit: ESO

もう光を出す材料を使い果たしてしまった星は、死ぬ前の一生で唯一無二の現象を起こす。鉄でできた核の重力によって星はあっという間に大崩壊が起き、とても熱くなる。この時、速いスピードで金、銀、ウランのような重い元素が作られ、巨大な星が一瞬で大爆発を起こす。これが先に言及した超新星爆発である。核を除いたすべての物質が爆発によって途方もない光を放ち、バネが跳ねるように宇宙空間に飛んでいく。その明るさは小さな銀河一つと似ており、強い爆発によって物質が宇宙空間に散らばる速度は1秒当たり1万km程度で途方もないものである。金、銀のような重い元素は超新星爆発だけで作られることができる。

星が一生を尽くして残した残骸のうち、比較的軽い物質は収縮し続け、中性子星になる。大きさは小さいが、密度が非常に高く強い磁場を噴き出しながら速い速度で回転する。はるかに重い残骸は果てしなく収縮し、光さえも抜け出せないブラックホールになる。

星の死と私たちの始まり

星は宇宙を美しく彩るだけでなく、世の中に存在する元素を作り出した元素の故郷である。DNAの骨組みとなる元素であるリン(P)は宇宙の始まりには存在せず、これまでリンの起源を見つけることができなかった。2013年、ソウル大学物理天文学部の教授陣が超新星の残骸から多量のリン元素を発見したことで、星の死を通じたリンの起源を明らかにした。生命体と地球を構成し、人類の目覚ましい発展を成し遂げた物質は、すべて名前も知らない星の一部だった。

人は生まれて死ねば土に帰る。新しい生命の滋養分となり、また別の生命が誕生する。星はホコリから生まれ、美しく輝き、厳粛に生を終え、再びホコリに戻る。惑星状星雲や超新星爆発で宇宙空間に散らばった物質は再び星雲になる。星の墓で構成された星雲がまた別の星のゆりかごになるのである。水素とヘリウムがいっぱいだった宇宙は、星が生まれて死ぬ過程を通じて様々な物質と生命体を作り出した。人間の体内の細胞が死んで新たに生成されるように、日々宇宙は新しくなる。

Credit: ESO

Credit: ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment:

Cambridge Astronomical Survey Unit

太陽の輝き、月の輝き、星の輝きがあって、それぞれ違いますし、星と星との間の輝きにも違いがあります。 一コリ15:41

わたしが大地を据えたとき/お前はどこにいたのか。…そのとき、夜明けの星はこぞって喜び歌い/神の子らは皆、喜びの声をあげた。 ヨブ38:4-7

目覚めた人々は大空の光のように輝き/多くの者の救いとなった人々は/とこしえに星と輝く。 ダニ12:3