世界充满了物质。只要稍微环顾四周,从水和空气、石头等自然的东西,到塑料和塑料袋等人造的东西,全都是由物质构成的。如果将这些物质不断地分解、再分解,会变成什么呢?当分解到再也无法继续分解时,最终就会成为构成世界的基本单位——原子。

作为构成万物的基本元素,只由一种原子构成的纯净物质被称为元素。我们已知的元素大约有110种,其中在自然界中发现的只有约90种。而且,在日常生活中常见的元素也不过只有40种左右。

化学结合的奥秘

某主题公园中有一个由彩色、方形的小积木块组成的村庄。将这些积木堆叠起来,竟然可以打造出作为地标的大型建筑、汽车,甚至是游乐场里的秋千,真是令人惊叹。与此相似,我们周围存在的物质大多是由两种以上的元素结合而成的化合物。就像用几种积木搭建出各种形状一样,原子结合在一起,就能形成各种结构的化合物。

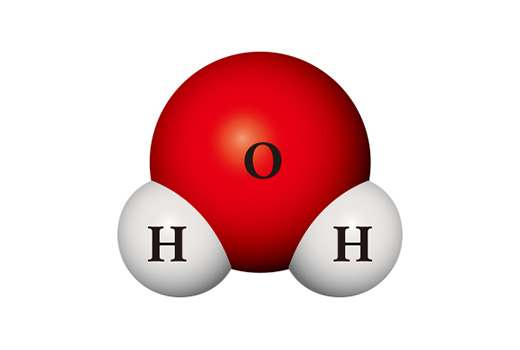

神奇的是,化合物的性质与其构成元素的性质截然不同。水分子(H₂O)是由两个氢原子和一个氧原子结合而成的化合物。通常以双原子分子状态存在的氢气(H₂)是一种易燃气体,接触空气就容易燃烧。与氢一样以双原子分子存在的氧气(O₂)具有很强的反应性,几乎可以与所有元素结合。这两种物质结合形成的水主要以液态形式存在,非常稳定。水不像氧气或氢气那样能助燃或自燃,反而常被用来灭火。

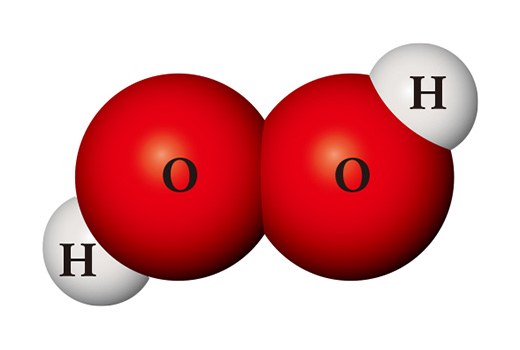

用同样的原子为材料,可以制造出千差万别的物质。当两个氢原子和两个氧原子相遇时,就成为做消毒液的过氧化氢(H₂O₂)。过氧化氢与水不同,十分不稳定,因此在常温下也容易被分解为水和氧气。

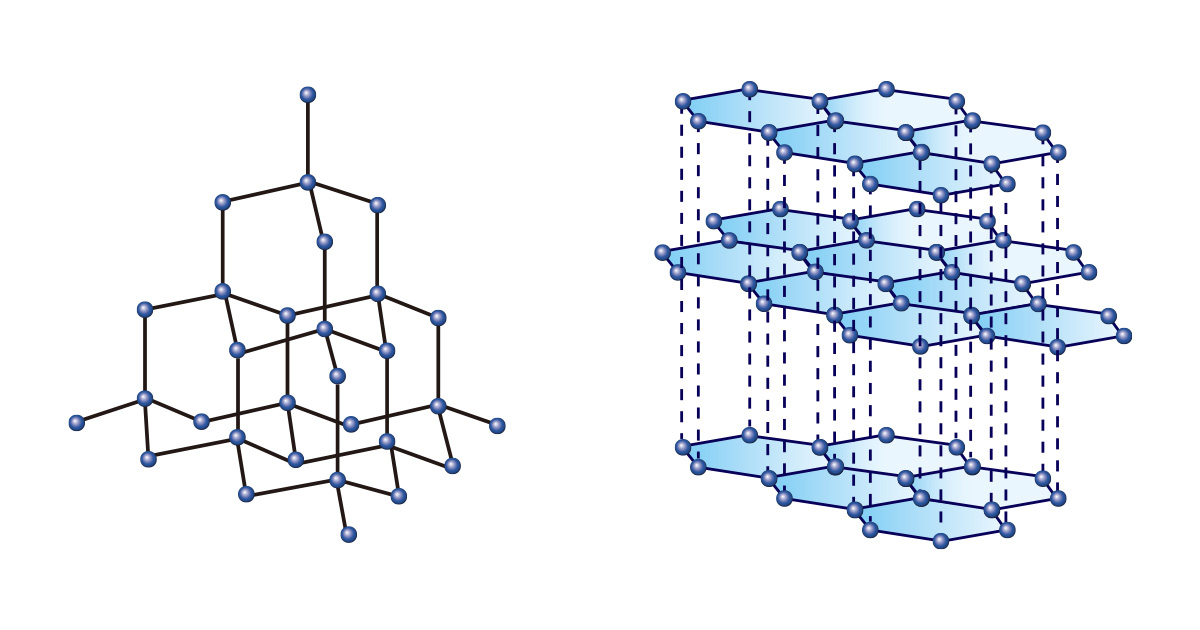

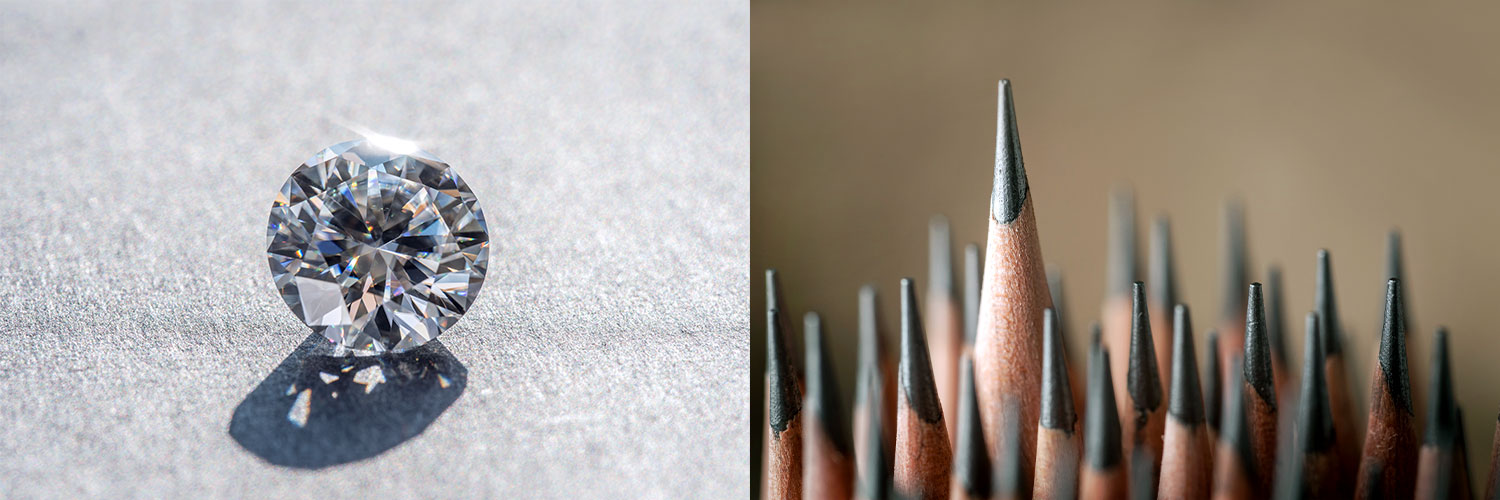

就像可以用形状和大小相同的积木块拼出各种不同的造型一样,仅由一种元素也能形成多种不同的物质。其中,碳是最具代表性的元素。钻石和石墨虽然都是由碳元素构成,但由于原子排列方式不同,展现出完全不同的性质。

碳原子以四面体结构连续结合而成的钻石极其坚硬,不仅象征永恒,是珍贵的宝石,也被广泛用于工业上切割或研磨材料。相反,具有六边形二维结构、层层堆叠而成的石墨质地柔软、易于脱落,因此被用作铅笔芯。

构成化合物的规则

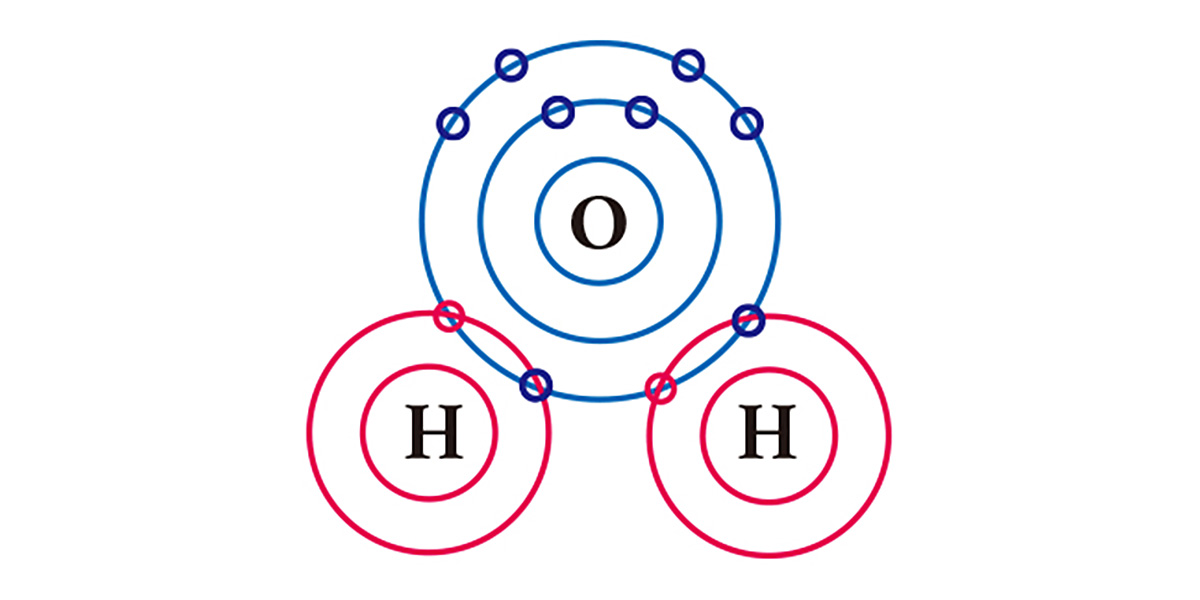

原子聚集形成化合物也有其自身的规则。原子内部有带正电的原子核,带负电的电子围绕其旋转。原子核又由质子和中子构成,而由于原子中质子和电子的数量相等,原子整体呈电中性。

科学家们为了简化电子所处的能量状态,假设以原子核为中心,电子根据能量层级分布在不同的层中。这些层被称为“电子壳层”,每一层有其固定的容量:第一层最多可容纳2个电子,第二层8个,第三层18个。

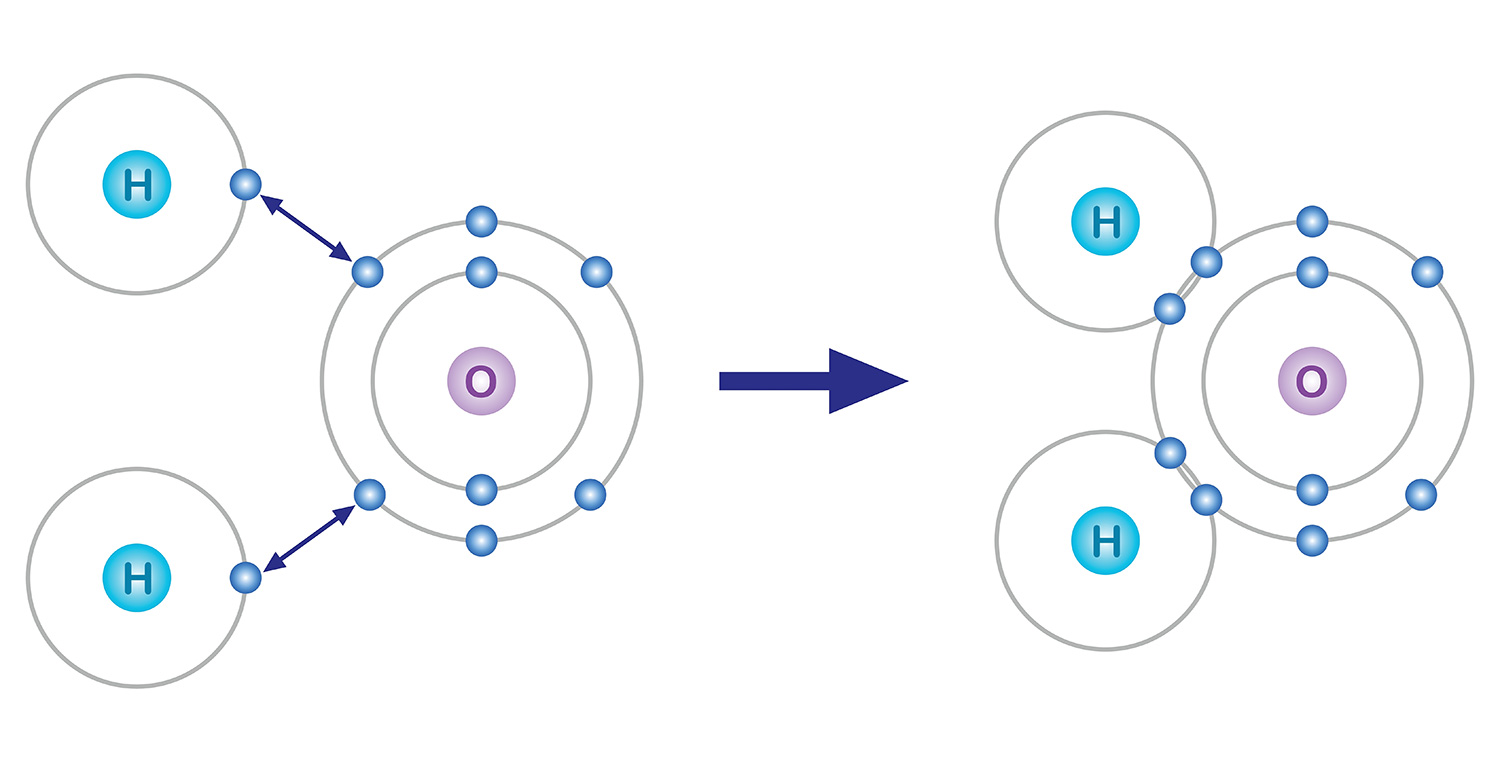

其中,最外层的电子参与化学键形成。原子为了使最外层拥有8个电子,通常会失去或获得电子,这种倾向被称为“八隅规则”。例如,氧原子共有8个电子,分布为第一层2个、第二层6个。为了使最外层电子数达到8,氧原子倾向于再获得两个电子进行化学结合。

各种化学键

原子与其他原子结合的方式多种多样。其中之一就是“共价键”。在这种结合中,原子通过像牵手一样共享彼此的电子,以满足八隅规则,是一种双赢策略。这时,由原子结合而成的粒子被称为“分子”。

以水为例。最外层有6个电子的氧原子还缺2个电子。而氢原子只有一个电子,也缺一个。因此,氧原子和两个氢原子各自共享一个电子,从而变得稳定,并形成一个水分子。氧和氢各拿出1个电子,相当于都获得了2个电子。

在二氧化碳(CO₂)中,需要4个电子的碳原子与两个氧原子分别共享2个电子。这种碳和氧的结合比水分子中氧与氢的结合要强得多。就像比起一只手牵手,两只手握住更牢固一样,原子间共享电子越多,化学键就越牢固。

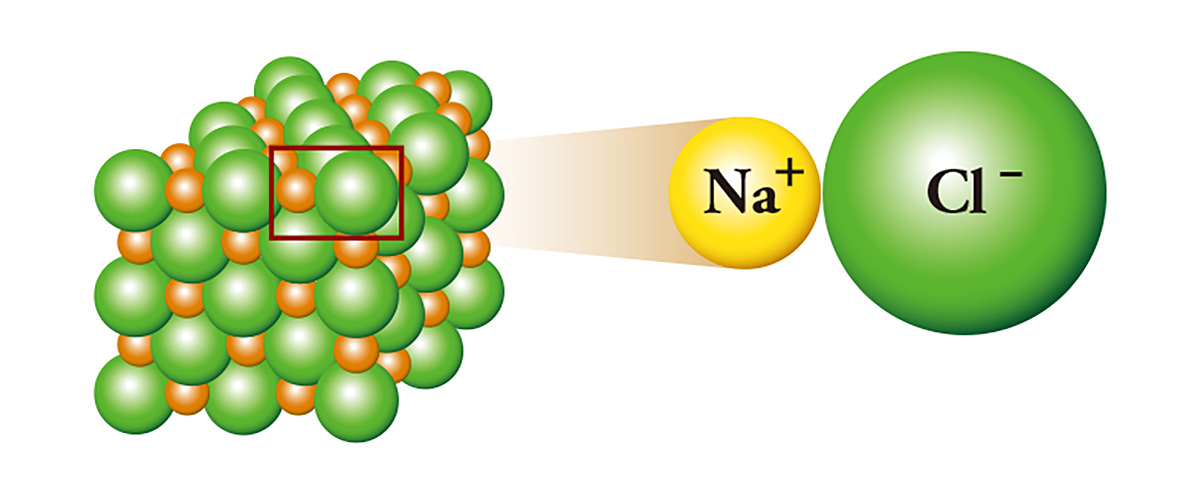

某些元素特别喜欢“慷慨施予”。像钠、铝、铁这样的金属元素,往往在满足八隅规则后会轻易地将多余的电子让出。相反,像氧、氮、氯这样的非金属元素更倾向于“接受电子”而不是“给予”。它们之间的结合称为“离子键”,是指失去电子变成阳离子的金属元素,与获得电子变成阴离子的非金属元素之间形成的静电引力结合。

通常被称为盐的氯化钠(NaCl)是一种典型的离子键化合物。电子多出一个的钠原子将电子给予缺一个电子的氯原子,从而形成结合。失去电子的钠变成阳离子,获得电子的氯变成阴离子。于是,两者之间产生电性的吸引力,如同磁铁的N极和S极互相吸引一样,紧密结合并整齐地堆叠成晶体。反应性极强、需要储存在石油中的金属钠,与曾被用作毒气、极为有毒的氯相遇,竟然变成了盐。

在由金或铝等单一元素构成的金属固体中,可以看到所谓的金属键。这种键是金属原子将结合力较弱的最外层电子释放出来,形成阳离子并整齐排列而成的。释放出的电子在阳离子之间自由移动,从而维持结合结构。阳离子一方面失去电子,同时又共享这些电子。

原子通过共享或转移电子而形成结合。危险的物质结合后,可能变成极其稳定的化合物;而根据结合方式的不同,物质的强弱也有所变化。在微观的粒子世界中,结合在一起的原子诞生出完全不同的化合物。

绝大多数物质只由约20种元素构成。然而,这些少数元素组合所形成的化合物却极为多样。据化学文摘社CAS, Chemical Abstracts Service2018年4月的数据,全球已知的化学物质已超过1亿4千万种,而且每天有1万多种新的化合物被注册。若包括尚未发现的物质,其数量将更为庞大。微观世界中所蕴含的造物法则,真是神秘莫测。