诺贝尔文学奖得主若泽·萨拉马戈在其长篇小说《失明症漫记》中描述了一个平凡的下午,一名正在开车的男子突然失明。随后,照顾他的妻子、他所到医院治疗的病人以及为他治疗的眼科医生也纷纷失明。这种无缘无故的失明像流行病一般蔓延,社会迅速崩溃。正如“盲人国里,独眼称王”这句话所表达的那样,小说生动地展现了视觉的巨大力量。

我们常常忽视视觉的重要性。然而,即使暂时遮住眼睛,也能意识到自己有多依赖视觉。人类通过视觉接收大量信息,几乎80%的感官体验都依赖于眼睛。让我们来仔细看看这一复杂而精巧的感官器官——眼睛,它是连接我们与世界的桥梁。

特殊而精细的感觉器官——眼睛

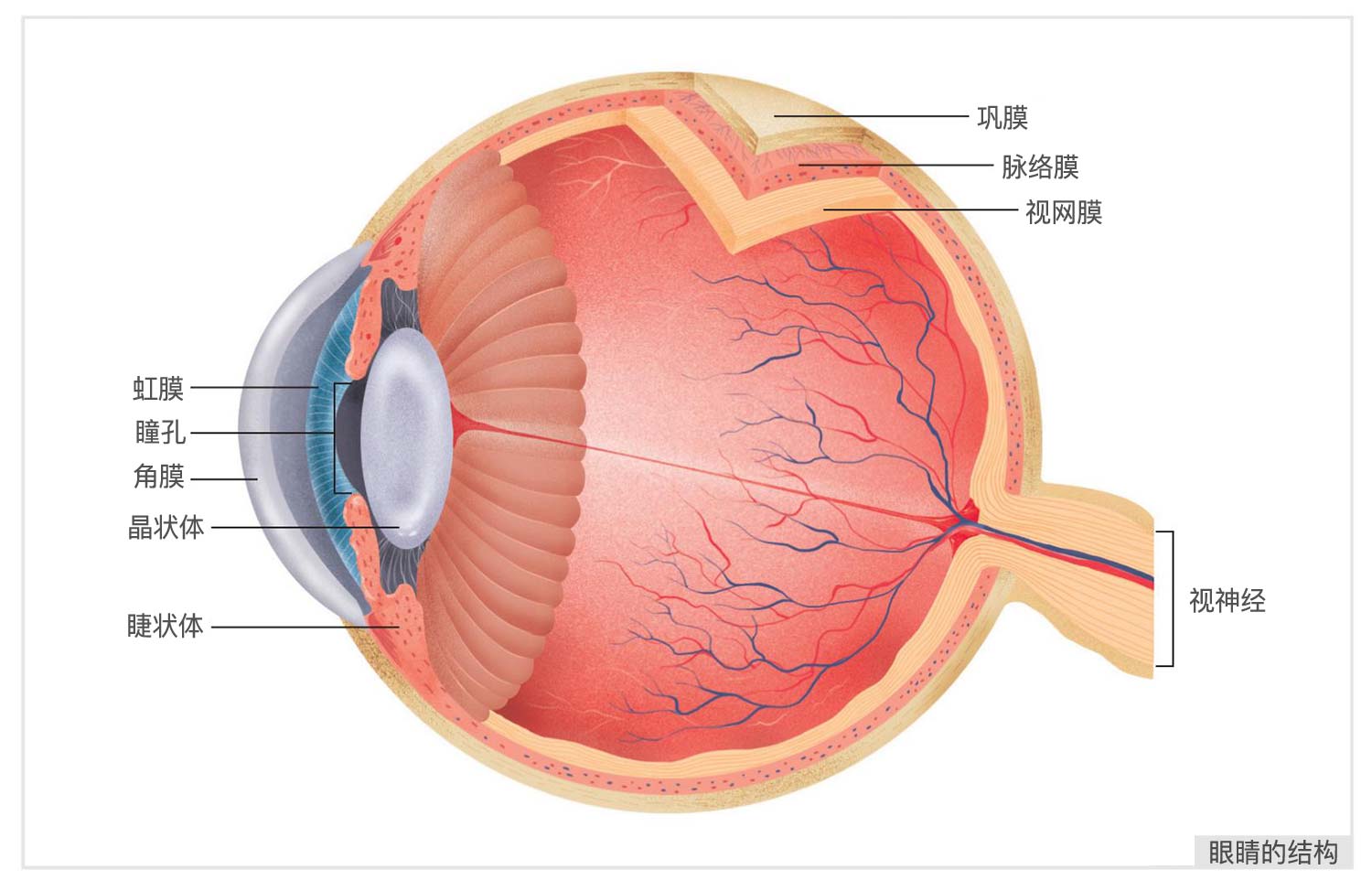

人眼大约有乒乓球大小,平均重量为7克,直径约为2.4厘米,堪称一台复杂的生物照相机,具备对焦、对比度调节、防抖和图像处理等丰富的功能。眼睛通过调节虹膜的大小来增减进入角膜的光线量。光线进入眼睛后,穿过晶状体,并经过折射,最终在位于眼睛深处的视网膜上形成图像。 形成的图像通过视神经传输到大脑,大脑解析这些信号,最终让我们看到物体。

光线在视网膜上成像的过程涉及诸多细节。为了看到某样东西,我们首先需要将眼球转动,使视线准确地对准物体。人的眼球上附着着六块可自由活动的肌肉,能使眼球上下、左右移动及旋转。例如,在阅读本文时,我们的眼部肌肉正忙着扩张和收缩,令眼球左右转动。

即便身体或头部发生移动,眼睛也能保持视线稳定。这是因为焦点会不断微调以适应身体的震动,类似于相机的防抖功能。当耳朵的半规管感知到运动方向并向大脑传输信号时,大脑会指挥眼睛朝着与身体运动方向相反的方向转动。所以,即使在颠簸的车厢中,我们依然可以阅读。

当我们固定视线后,瞳孔会调整大小,以适应不同的光照条件,就像暗室中的光圈一样。甜甜圈状的虹膜起到了类似相机光圈的作用。当光线较弱时,虹膜会张开,瞳孔扩大;当光线强烈时,虹膜会收缩,瞳孔变小,从而只允许适量的光线进入眼睛。这种由精细神经控制的快速反应被称为“瞳孔对光反射”,也可用于检查是否存在脑功能异常。

即使视线从近处突然转向远处,焦点也能迅速调整。相机通过前后移动镜头调节焦距,而眼睛则通过改变晶状体的厚度来进行校正。当我们注视近物时,附着在晶状体上的肌肉会放松,晶状体会变厚;而当我们注视远物时,晶状体会被拉紧,变薄,从而调整光的折射率。 我们之所以能在一瞬间看到远处和近处的景物,是因为晶状体具有弹性,能够迅速改变厚度,而不会失去原有的形状。

用两只眼睛看同一个世界

所有脊椎动物都有两只眼睛。那么,为什么不是一只,而是两只呢?请尝试闭上一只眼睛,双手各握一支铅笔,然后将手臂开合,直到铅笔尖相互接触。你会立刻明白为什么我们需要两只眼睛。

当交替遮住一只眼睛观察物体时,你会发现从两只眼睛看到的图像略有不同。左右眼之间的间距大约为60至70毫米,它们从不同的角度观察物体,从而形成两幅不同的图像。这种现象被称为“双眼视差”(Binocular disparity)。两只眼睛通过为我们的二维视觉增添立体感,帮助我们感知三维世界。 大脑将每只眼睛接收到的视觉信息整合为一个图像进行识别,因此,在将不同的视觉信息融合的过程中,视野中增加了立体感。对于只用一只眼睛看的人来说,世界就像被一幅平面照片所包围。

例如,知名3D影片《阿凡达》在制作过程中便应用了双眼视差原理。通过使用两台摄像机,从不同角度拍摄视频并分别呈现给左右眼,这是三维立体影像的基本原理。

用眼睛看?其实是在用大脑看!

无论从胚胎学还是解剖学的角度,眼睛都可以视作大脑的一部分。因为在胎儿发育的早期,视网膜和视神经均起源于前脑区域,且眼睛通过视神经直接与大脑相连。视觉中枢位于大脑后部,因此,即使眼睛没有损伤,如果后脑受伤,也可能导致视力丧失。

被比作相机胶卷的视网膜是一种高灵敏度、高分辨率的神经组织。 视网膜上的视细胞能够将光信号转化为电信号,并传送到大脑。视杆细胞是视细胞的一种,对光非常敏感,即便是一个微小的光子,也能激活它们,主要用于在黑暗环境中感知明暗。正是因为约1.2亿个视杆细胞的作用,朦胧的夜晚依然能看到模糊的世界。视网膜中还存在约600万个视锥细胞,分别对红光、绿光和蓝光作出反应。 大脑整合并分析视锥细胞发出的神经信号,以区分上百万种颜色。正是因为有了这些视锥细胞,我们才能以“高清晰度”看到色彩斑斓的世界。

视觉信息在视网膜中转换成电信号,通过视神经传送到位于后脑的大脑视觉皮层。视觉皮层由30多个区域组成,这些区域负责区分物体的基本特征——如线条、边界、棱角,并通过感知形状、颜色、运动以及识别人脸等不同功能区域的协调,综合性地理解事物。

如果负责颜色感知的区域出现问题,即使不是色盲的人,也会看到一个黑白的世界;如果负责连续运动感知的区域受损,即使看到飞驰的车辆,也只能像看粗糙的黏土动画一样,看到几幅不连贯的静止画面。如果面部识别区域出现问题,我们可能会患上“面孔失认症”,就像神经学家奥利弗·萨克斯在《错把妻子当帽子》一书中提到的那位将妻子误认为帽子的人一样。

一个图片搜索程序因无法区分吉娃娃和蓝莓松饼、猫和焦糖冰淇淋而在网上引发热议。 即便是三岁的小孩也能一眼看出是狗还是猫,但人工智能要区分各种图像却远没有想象中那么简单。 模仿人类视觉信息处理过程的人工智能图像分析技术虽在不断进步,但还远未达到完美。

最近,除了高灵敏度、高分辨率的相机外,还开发出了能够识别人脸、自动对焦或根据面部表情自动拍照的相机。 甚至识别眨眼并自动避开的技术也在逐渐实现。虚拟现实和3D电视等尖端成像技术也在不断发展,旨在模仿人类视觉系统的三维感知和自然色彩识别。这些技术在我们的视觉中已经得到了精细的应用。 只是最近才发现这个事实。

眼睛结构的精密组织和形成视觉的一系列复杂过程令人惊叹不已。视觉作为一种精细且复杂的感知方式,依赖于从角膜到视觉皮层的每一个环节在短暂的瞬间相互配合、同时发挥作用。尽管我们早已习惯通过眼睛看世界,但却从未真正理解视觉的独特性。 照相机和成像技术的惊人进步正在重新揭示人体“看”的意义。

造耳朵的,难道自己不听见吗?造眼睛的,难道自己不看见吗? 诗94章9节

“眼睛就是身上的灯。你的眼睛若瞭亮,全身就光明;你的眼睛若昏花,全身就黑暗。你里头的光若黑暗了,那黑暗是何等大呢!” 太6章22-23节

- 参考

- 《感觉-惊人的机制》(牛顿出版社)

- 《人体-21世纪解剖学》(牛顿出版社)

- 《Harihara眼睛的故事》(Lee Eun-hee著)

- 《我体内隐藏的秘密解剖学》(坂井建雄著)