雪が降った朝になると、寒い冬も穏やかで暖かく感じられる。どっさり積もった雪はすべてを覆って白くし、木の枝ごとに一晩中咲いた雪の花はすぐにでも落ちそうだ。時間が止まったように静かな冬の一場面は、空がプレゼントした一幅の絵のようだ。澄んだ空気の間に映る日差しにきらめく雪が降った風景は、まぶしいほど美しい。

雪景色も美しいが、雪片をよく見ると、表に現れるものよりはるかに華やかだ。目を大きく開けて雪片を詳しく見てみよう。その形が一つも同じものがない、天恵の美しい宝石を発見することになるだろう。

かつて雪片の美しさを悟った人たちは科学者たちだった。ルネサンス時代の天文学者ケプラーの肩の上に落ちた雪片は、空の輝く星よりも彼を魅了させた。彼は雪片を注意深く観察した後、自然の秩序に驚かざるを得なかった。ただ小さな氷の塊程度だと思っていた雪片が一様に六角形の結晶を成していたためである。顕微鏡がなかった時代にも彼は「六角雪片について」という短い論文を通じて雪の結晶の秩序を初めて世の中に知らせた。ケプラーを驚かせた雪の結晶構造は、数学や物理学など、さまざまな方面で優れた学者だったデカルトによってさらに詳しく知らされた。彼は『気象学』という本で多くの雪の結晶スケッチと共にこのように描写した。「あまりにも完璧な六角形だ。六面は非常にまっすぐで、六つの角はその大きさが同じだ。人間がこのように正確にある事物を作ることは不可能だ」

では、これほど美しく精巧な雪片はどのように作られるのだろうか?雪片が作られる場所は、はるか3000メートル上空の雲の中である。雲の中では一秒ごとになんと約1000兆個の結晶が生まれる。0度以下の水蒸気が凍りついて地上に降るのが雪だが、すべての水蒸気が雪になるわけではない。水蒸気を一ヵ所に集めて結晶を作ってくれる核が必要だ。冷たくなった水蒸気が微細な固体粒子と出会うと、六角柱の小さな雪の結晶を作る。これが温度と湿度が異なるさまざまな雲の中を流れながら小さな氷星に成長する。雲の中の温度と湿度の差によって雪の結晶の形が決まる。星の形や木の枝の形は氷点下10~20度の間で形成され、温度がそれ以上だったりそれ以下の時に形成された結晶は六角柱の形を帯びる。雪の結晶が雲をさまよい、互いに合わさって重くなると重力に勝てず空から落ちるのだが、これがまさに雪片である。

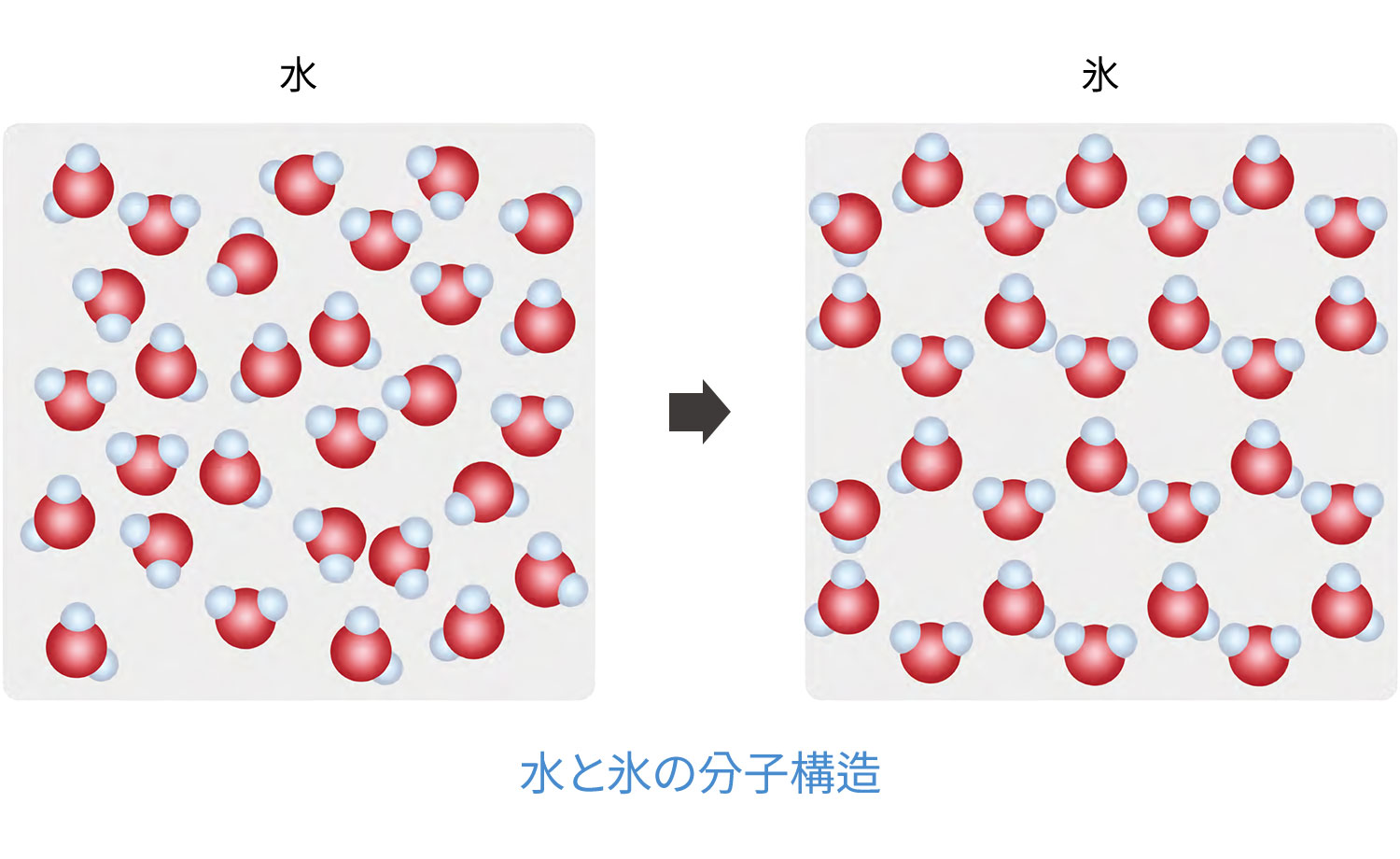

雪の結晶の形が少しずつ異なりながらも六角形の対称構造を成すのは、雪の材料である水分子の形のためである。ほとんどの分子は直線か四面体の形をしている。しかし、水素二個と酸素一個が結合した水分子は、特異にも、一直線に広がった形ではなく、104.5度の角度でやや曲がった形をしている。冷たい温度で凍りつく時、曲がった水分子6個がカンガンスルレ(韓国の民族円舞)のように両手を互いに合わせて六角形の形を帯びるのである。

こうして作られた雪片の美しさに酔って一生を送った人もいる。米バーモント州のある農家で生まれたベントレーは、15歳の時、母親から顕微鏡をプレゼントされ、偶然、雪の結晶を見るようになった。それによってベントレーの人生は180度変わった。彼は当時は高価だったカメラを購入し、雪の結晶の撮影に挑戦した。地上に降りてきた雪の結晶は数秒から数分の間にその形を失い、観察が非常に難しい。彼は多くの試行錯誤の末、二年ぶりに白黒で雪の結晶の撮影に成功した。彼が撮った写真は、雪の結晶の優雅な構造と完璧な対称性、一つも同じ形がないという多様性を世の中に教えてくれた。肺炎で66歳で亡くなる直前まで雪の結晶の写真を撮った彼は「数多くの写真を撮ったが、全く同じ雪の結晶は一つもなかった」と回顧した。

どっさり積もった雪一握りにも数え切れないほど多くの雪片がある。地球ができて以来、地球の体積の十倍に達する雪が数え切れないほど地球の表面を覆っては消えた。驚くべきことは、その雪片の形が全て違うという点である。雪の結晶の形は板型、星の形、針型、木の枝型などが基本だが、一つも同じものはない。

分子の配列によって、精巧で多様な結晶の形が決まる。雪の結晶の大きさはわずか1~2ミリに過ぎないが、この雪の結晶はなんと100径(1018)個以上の水分子で構成される。雪片を成す数多くの分子の配列が多様なだけに、その形も多様になる。例えば、私たちがそれぞれ異なる十冊の本を本棚に差し込む場合、いくつの方法があるか考えてみよう。なんと3,628,800通りの方法がある(数学で十冊を配列する場合の数は10!=10×9×8×7×6×5×4×3×2=3,628,800である)。たった十冊の本なのに。そのため、雪片を成す数多くの水分子の配列方法は無限大に近いと言える。水分子の多様な配列が今まで地球に降った数え切れない雪片の中で完全に同じ形をしたものが一つもない理由だ。

それなら、除雪機を利用して作った人工雪は、自然の雪のように美しく多様な形を持っているのだろうか?除雪機で作られた人工雪は、空中に散らばった小さな水滴を素早く凍らせて作る。厳密に言えば、雪よりは「みぞれ」に近い。よく雨粒が凍ったものを雪片だと思うが、それはみぞれだ。みぞれは雪片のように美しい形や対称性を持たない。自然の状態で作られた雪は雲の中を飛び回りながら少しずつ結晶を育てるが、人工雪やみぞれは水滴が急速に凍りついて作られる。したがって、自然で作られた雪片のように大きく開いた木の枝やきらめく星の形ではなく、非常に単純な構造を成す。自然の状態での雪の結晶が全て同じ六角結晶を成して成長しながらも、ただの一つも同じ形がないという事実に驚くばかりである。科学の進歩にもかかわらず、私たちはその神秘を完全に説明することができない。

空に輝く星たちも、野原に咲いた名前も知らない一輪の花も、人の姿一つ一つまで、全て一つの秩序の中でも個々の多様性を失わない。空の上の雲から作られて地上に降る小さな氷のかけらが、どうしてこんなにも繊細できれいな結晶を成すのだろうか?白い雪が降る日、冬のコートの上に舞い降りた雪片を詳しく見てみよう。雪片に込められた創造主の指紋を一つ発見することになるだろう。