1873年に紹介されたジュール・ヴェルヌの長編小説、「八十日間世界一周」。小説に出てくる主人公の英国紳士フィリアス・フォッグ卿は、八十日間で世界一周することが可能かどうかをめぐって、2万ポンドを賭ける。その賭けに勝つために、彼は執事であるパスパルトゥーを連れて、ロンドンからインドを通って、日本、アメリカを経て再びロンドンに戻るという80日間の長旅に出る。

ところが驚くべきことに、小説の中の世界一周より、何と2倍以上の長い旅が私たちの体内で繰り広げられている。その興味津々な話題の主人公は、まさに「血液」である。

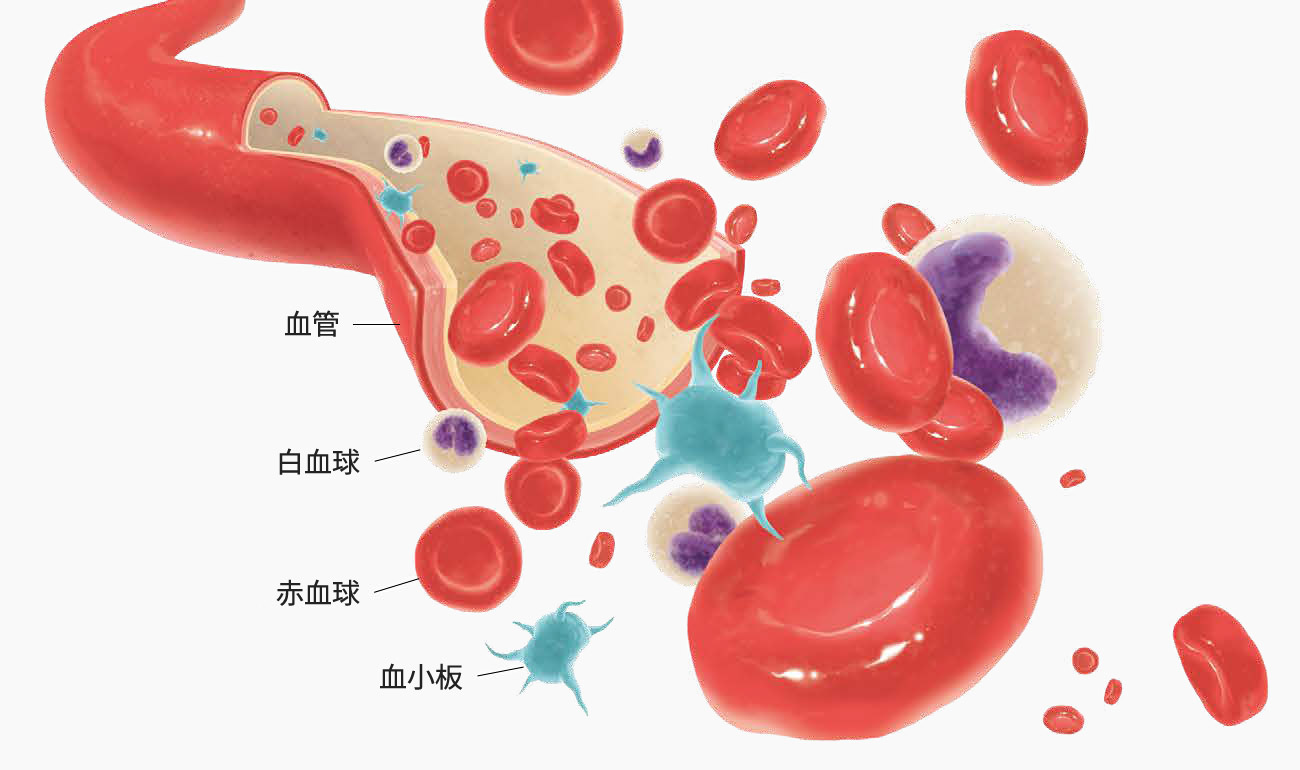

血液は、骨の中の骨髄から作られる。血液の成分は、水が主成分である血漿(けっしょう)と、細胞である血球によって構成されている。私たちの体内を旅するすべての血液の総重量は体重の約7-8%に相当する。 例えば、体重が60キログラムの成人男性の場合、5リットル程度が血液である。その5リットルの血液は血管を通りながら休まず巡り、様々な器官に酸素と二酸化炭素、栄養分と老廃物などの物質を運んでいる。

ところで、血はどうして赤い色をしているのだろうか?血が赤い理由は、血球のうち最も多くの割合を占めている赤血球のためである。私たちの体内で25兆個という途方もない数を誇る赤血球は、中央がへこんだ円盤状の構造になっており、直径が7.5マイクロメートルほどで非常に小さい。この小さな赤血球は、肺から酸素をもらって細胞に運び、二酸化炭素をもらって肺に運ぶという、非常に重要な役割を担っている。 赤血球はヘモグロビンというタンパク質でできているが、このヘモグロビンの中には酸素を取り込む粘着性を持つ鉄が入っている。さびた鉄が赤く見えるように、ヘモグロビンの鉄も酸素と結合すれば、赤色を帯びるようになる。さらに驚いたことには、この小さな赤血球1個当たり、約300万個のヘモグロビンを含むということだ。よって、赤血球1個が約1200万個の酸素分子を運ぶことができる。

血液中には、赤血球以外の他の旅行者も存在する。そのうち、無色透明の白血球は、外部からの侵入者から人体を守る。細菌や異物が私たちの体内に入ってくると、白血球はこれに対抗する抗体を生成して侵入者を無力化させる。また、体内に入ってきた異物を直接攻撃して飲み込んでしまう場合もある。

血球の中で最も小さくて形が一定でない血小板は、血液を固める役割をしてくれる。血管が損傷して皮膚や粘膜に出血が生じれば、血液がどんどん流れ出てしまうため、出血を止めなければならない。そこで血小板は血液を凝固させ、損傷した部位から血液が体外に流れ出ることを防いでくれる。このような血液凝固のプロセスは、血小板が自らの体を投じて破裂させることで始まる。

私たちが特に何も感じることなく一日一日を過ごしている間にも、約2000億個の赤血球、1000億個の白血球、2000億個の血小板が新たに生成され、黙々と自分の任務を果たしている。心臓を離れた赤血球は、わずか2~3秒で細胞に酸素を伝達し、再び心臓に戻ってくる。生成された赤血球は約120日間生きるが、毎日赤血球の125分の1程度が新しいものに変わる。白血球は種類によって異なるが、普通5~50個の細菌を死滅させ、たった数時間さえ生きていられない場合がほとんどだ。血小板の寿命は、長くても10日。私たちの体内の血液の15%は予備のためのストックで、新しく生成される血球によって空席がすぐに埋まるため、献血をしても何の問題もなく健康を維持することができる。

血液は、どんな力を持つがゆえに全身を巡ることができるのだろうか?心臓の周期的なポンプ作用が血液循環の原動力である。頭からつま先まで血液を循環させる並外れた力は、心臓の持つ特殊な筋肉の為せる技である。 走ると、心臓がドキドキするのを感じることができる。しかし、自分の意志で腕を曲げ伸ばしはしても、自分の意志で心臓を止めることは不可能だ。自律神経の支配を受ける心臓には「洞房結節(どうぼうけっせつ)1 」という特殊な筋肉があり、自らが周期的な電気刺激を生成する。洞房結節の電気刺激によって心臓の拍動が始まり調節されているため、この筋肉を「ペースメーカー」と呼ぶ。

1. 洞房結節(sinoatrial node):心臓の一部で、電気刺激を生成して哺乳動物の心臓を収縮させ、心拍のリズムを決める。

心臓は、一般的に自分のこぶしよりも少し大きめのサイズだ。1分に約72回、1日に約10万回拍動する。人が80歳になれば、その人の心臓は約29億回を一度も休まずに拍動したことになる。腕や足の筋肉を心臓と同じレベルで動かそうと思ったら、運動を始めたとたん、すぐに疲れてへたり込むだろう。しかし心臓は、数十億回拍動しても疲れ知らずだ。左心室が一度拍動する時、約70ミリリットルの血液を動脈を通じて全身に送り出す。心臓は1時間に約300リットル、1日に約7000リットルの膨大な量の血液を循環させているわけだ。

血液は重大な任務を預かって、心臓に助けられて「血管」という道を旅する。動脈と静脈は韓国の中心地域を貫く高速道路のように太く、そこを流れる血液量も多い。そして指先・つま先まで張り巡らされた非常に細い毛細血管が、私たちの体の隅々まで通っている。しかし、血液の旅は、それほど順調ではない。心臓から出ていく道の「動脈」では、心臓から加わる莫大な圧力に耐えねばならず、毛細血管は極めて細く、一つの赤血球が自分の体をぺしゃんこに潰してやっと通れるほどだ。心臓に戻っていく静脈では、弁膜2に助けられてやっと心臓に戻っていく。

2. 弁膜:血液の逆流を防ぐために心臓と静脈にある膜。

心臓から出発して動脈を通ってきた血液は毛細血管を通って旅を続け、目的地である体のあちこちの細胞に酸素と栄養分を供給し、二酸化炭素と老廃物を受け取って再び心臓に戻ってくる。酸素を細胞に与えてきた血液は、酸素を受け取るために再び肺に向かう。肺に到着した血液は、細胞から受け取ってきた二酸化炭素を肺に渡し、酸素を受けとって出発地である心臓に戻ってくる。血液は、このひと巡りのコースを今この瞬間も休むことなく回っている。

肉眼では見えない小さな血球たちが血液に乗って移動する血管は、毛細血管まで含めると全長10万キロメートルにもなり、それを1本につなげると地球2周半分にもなる距離である。身長わずか2メートルにも満たない人間の体内に、ソウルからプサンまでの高速道路の250倍にもなる10万キロメートルという長さの血管がびっしりと張り巡らされているというのは、私たちにとっては想像をはるかに絶する内容だ。 心臓は1分間に約5リットルの血液を送り出しているため、血液が心臓から出ていって再び心臓に戻ってくるまでには1分もかからない。

血液のこの長い旅は、他の誰かのためではない、ひとえに「自分自身」だけのための旅である。特に脳の場合は大量の酸素とブドウ糖が必要だが、保存機能がないために血液による供給に依存するしかない。そのため、たった15秒間血液循環が止まっただけで意識を失い、4分経過すれば脳細胞が復元不可能になるほど大きな損傷を受ける。たった数秒のあいだ血液循環が止まっただけで、私たちは見ることも聞くことも、何もできない存在になってしまうのだ。それほど、血液の長い旅路は人体にとって極めて重要なものである。

私たちはよく、「一生忘れられないような特別な奇跡に出会えたら!」と夢見たりする。しかし、平凡な日常というものがなければ、特別さというのは全く意味をなさない。私たちが何の問題もなく1分1秒を過ごしているということが、本当の意味での「奇跡」ではないだろうか?今も起きている日常の中の奇跡、それは血液の地球2周半の旅路なのだ。

- 参考資料

- EBSドキュプライム『血液第2部-8%の秘密』編(2009年9月30日放送)

- EBS知識チャンネルe第1006話『血液』編(2013年5月14日放送)

- 『生命の神秘-生き物は川のように』(キム・サヨル 他4名 共著)