Das ökologische Gleichgewicht wird durch die unsichtbare Hand aufrechterhalten

Ein Baby-Königspinguin wurde von einem südlichen Riesensturmvogel angegriffen. Dies ist eine Szene aus einem Dokumentarfilm, die für Spannung sorgte und vielen Zuschauern das Herz brach. Als der Riesensturmvogel, der auf eine Gelegenheit gewartet hatte, die Königspinguinbabys angriff, lief eines der Königspinguinbabys auf den Kameramann zu, als ob es um Hilfe bitten würde. Zitternd vor Angst hielt es das Kamerastativ mit seinen Flügeln fest und flehte ihn an. Doch das Kamerateam konnte nichts anderes tun, als die Situation weiter zu beobachten, denn als Beobachter konnten sie nicht gegen das Ökosystem, das große Gesetz der Natur, verstoßen.

Der Riesensturmvogel griff die Pinguinbabys aus einem bestimmten Grund an: Sie hatten ihre Jungen in ihrem Nest. Wenn eine Riesensturmvogelmutter keine Nahrung finden würde, hätten ihre Jungen nichts zu essen. Sowohl die Pinguine, die leben wollten, als auch die hungrigen Riesensturmvögel sind Mitglieder eines wilden Ökosystems, in dem das Verhältnis von Fressen und Gefressenwerden ein unsichtbares Prinzip ist.

Die Nahrungskette von Fressen und Gefressenwerden

Die Lebewesen, die im Ökosystem leben, stehen in einem Verhältnis von Fressen und Gefressenwerden. Die Heuschrecken, die sich vom Gras ernähren, werden von Fröschen gefressen, und die Frösche werden von Schlangen gefressen. Die Räuber-Beute-Beziehungen des Ökosystems sind wie eine Kette miteinander verbunden. Deshalb nennt man sie auch Nahrungskette. Da die meisten Lebewesen im Ökosystem verschiedene Arten von Nahrung zu sich nehmen, ist die Nahrungskette so kompliziert verwoben, dass sie auch als Nahrungsnetz bezeichnet wird.

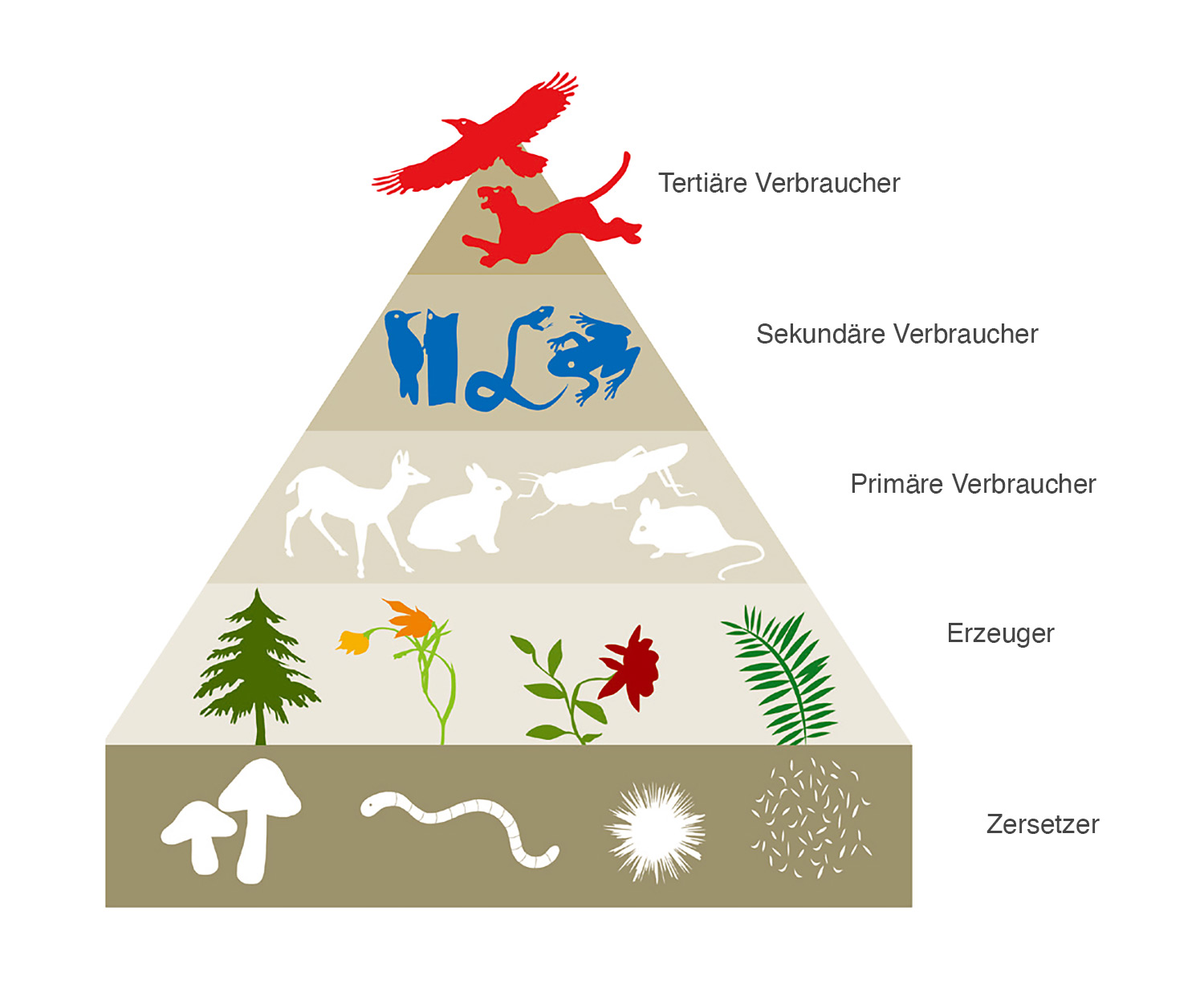

Die Nahrungskette ist ein Prozess der Übertragung von Sonnenenergie durch die Beziehung von Fressen und Gefressenwerden. Die grünen Pflanzen, die mithilfe von anorganischen Verbindungen und Sonnenenergie organische Verbindungen synthetisieren, werden als Produzenten bezeichnet, und sie werden zu Nährstoffen für andere Organismen. Tiere, die die von den Produzenten produzierten organischen Verbindungen fressen, werden als Konsumenten bezeichnet. Die Konsumenten werden in drei verschiedene Kategorien eingeteilt: Primärkonsumenten, Sekundärkonsumenten und Tertiärkonsumenten. Primärkonsumenten oder Pflanzenfresser sind die Tiere, die Pflanzen fressen; Sekundärkonsumenten sind die Tiere, die sich von Pflanzenfressern ernähren; und Tertiärkonsumenten sind größere Raubtiere. Wenn ein Organismus stirbt, wird er von Zersetzern abgebaut, in anorganische Verbindungen umgewandelt und von den Pflanzen wieder aufgenommen. Typische Zersetzer sind Bakterien und Pilze wie Champignons. Die Nahrungskette endet nicht bei den Spitzenprädatoren, sondern geht über die Zersetzer zurück zu den Produzenten; sie bildet einen großen Kreis.

Ökologisches Gleichgewicht durch die tiefe Vorsehung erhalten

Die weiten afrikanischen Savannen sind voller Geheimnisse des Anfangs. Wir sehen Löwen, die unter der sengenden Sonne ein friedliches Nickerchen im Schatten der Bäume halten. Sind die Löwen – die Spitzenraubtiere – hier Könige?

Immer im Juli ziehen Hunderttausende von Gnus von der Serengeti in Tansania in die Maasai Mara in Kenia. Sie sind ständig auf der Suche nach reichlich Gras und Wasser. Die Löwen haben dann keine andere Wahl, als den Gnus zu folgen – ihrer Nahrung. Ironischerweise richten sich die weiten Graslandschaften nach den Pflanzen, die am unteren Ende der Nahrungskette stehen. Die Welt der wilden Tiere ist ein Ort, der von einer tiefgreifenden Vorsehung gesteuert wird, nicht von endlosen Wettbewerben oder dem Gesetz des Dschungels.

Löwen, die größten Raubtiere, jagen einmal alle drei oder vier Tage. Wenn Löwen wahllos Gnus töten, auch wenn sie nicht hungrig sind, werden in den afrikanischen Savannen nur noch Raubtiere wie Löwen übrig bleiben, und sie werden den Weg der Mitzerstörung gehen müssen. Die Löwen, die sich von den Gnus ernähren, wissen instinktiv, dass auch sie nicht überleben können, wenn alle Gnus sterben.

Ob es nun Gras oder Löwen sind, sie sterben nach einiger Zeit. Trotzdem füllt sich das Land nicht mit toten Tieren oder toten Pflanzen. Das liegt daran, dass es Zersetzer gibt. Zersetzer wie Würmer oder Milben zerlegen die toten Körper, d. h. die Organismen, in große Stücke, und Mikroorganismen wie Pilze und Bakterien zersetzen die Organismen vollständig in anorganische Stoffe, die von den Pflanzen genutzt werden können. Die von den Zersetzern erzeugten anorganischen Stoffe werden für die Fotosynthese der Pflanzen verwendet, und die von den Pflanzen erzeugten Organismen wandern entlang der Nahrungskette und werden von den Zersetzern wieder in den Boden zurückgebracht. Dies ist der Stoffkreislauf im Ökosystem.

Selbst wenn eine bestimmte Art aufgrund einer plötzlichen Veränderung der Situation, z. B. einer Naturkatastrophe, drastisch abnimmt, wird ihre Zahl nach und nach wiederhergestellt und hält das Ökosystem im Gleichgewicht. Wenn zum Beispiel in einer Nahrungskette aus Gras, Heuschrecken, Fröschen und Schlangen die Zahl der Heuschrecken plötzlich abnimmt, gibt es mehr Gras, das die Nahrung der Heuschrecken ist, und die Zahl der Frösche und Schlangen, der Raubtiere, die Heuschrecken fressen, nimmt nacheinander ab. Wenn jedoch die Zahl der Heuschrecken wieder zunimmt, nimmt die Menge des Grases ab, und die Zahl der Frösche und Schlangen nimmt zu – alles kehrt zum ursprünglichen Zustand zurück. Aber das Ökosystem hat ein Nahrungsnetz, das komplizierter ist als dieses. Deshalb kann es sein Gleichgewicht halten, denn selbst wenn eine bestimmte Art abnimmt, können andere ähnliche Arten sie ersetzen. Ein Ökosystem mit einem komplizierten Nahrungsnetz hat die Fähigkeit, sein Gleichgewicht zu halten und sich selbst sicher zu kontrollieren.

Zerrissenes Nahrungsnetz

Das ökologische Gleichgewicht gerät jedoch ins Wanken, wenn es zu extremen Veränderungen kommt. In den meisten Fällen beginnt die Zerstörung des Ökosystems mit dem Menschen.

Das Ökosystem gerät manchmal in Unordnung, wenn Menschen Tiere oder Pflanzen in eine Region bringen, die nicht ihr ursprünglicher Lebensraum ist, entweder aus Versehen oder mit Absicht. Die einjährige Klettengurke (oder Sicyos angulatus) ist in Korea leicht an Bächen zu finden. Sie wurde ursprünglich aus Nordamerika nach Korea gebracht, um sie für die Veredelung zu verwenden, hat sich aber inzwischen in ganz Korea ausgebreitet. Da sie ausdauernd wächst und sich stark vermehrt, können andere Pflanzen nicht überleben, wo sich die einsamige Gurke ansiedelt. Coypus (oder Nutrias, auch „Monsterratten“ genannt) bringen das Ökosystem durcheinander, da sie sich schnell vermehren. Korea brachte sie 1985 aus Südamerika ein, um sie als Pelz und Nahrung zu nutzen. Da sie jedoch in Ungnade gefallen waren, gaben die Farmen ihre Zucht auf. Infolgedessen haben sie das Ökosystem mit ihrem großen Appetit und ihrer hohen Vermehrungsrate dominiert. Die Nahrungskette bricht zusammen, da das einheimische Ökosystem durch die eingeführten Arten beeinträchtigt wird.

Der Everglades-Nationalpark in Florida, USA hat mit birmanischen Pythons zu kämpfen. Diese in Südostasien beheimateten Schlangen wurden als Haustiere in die USA eingeführt. Als die Besitzer sich jedoch an ihnen langweilten und sie wegwarfen, begannen sie sehr schnell, das Ökosystem zu erobern. Birmanische Pythons haben keine natürlichen Feinde und fressen sogar Krokodile und Rehe sowie Kleintiere wie Mäuse und Kaninchen.

Achim Steiner, der Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen [UNEP], gab 2010 bekannt, dass sich der geschätzte jährliche Schaden durch invasive Arten weltweit auf mehr als 1,4 Billionen USD beläuft. Die ganze Welt leidet unter den ökologischen Störungen, die durch eingeführte Arten verursacht werden.

Außerdem wird das Nahrungsnetz zerrissen, da viele Pflanzen und Tiere aufgrund von Umweltverschmutzung, globaler Erwärmung, wahlloser Wilderei usw. ausgestorben sind. Der Fall der Dodos zeigte zum ersten Mal die Gefahr des Aussterbens. Sie lebten auf der Insel Mauritius im Osten Afrikas. Die Europäer, die im frühen 16. Jahrhundert auf die Insel Mauritius kamen, machten wilde Jagd auf diese flugunfähigen Vögel, und die Zahl der Dodos ging im Laufe der Zeit zurück. Der letzte Dodo wurde 1681 gefunden, aber danach waren die Dodos ausgestorben. Dann begannen die Calvarienbäume auf der Insel plötzlich abzunehmen. Das lag daran, dass die Dodos verschwanden, die den Calvarienbäumen beim Sprießen halfen, indem sie ihre Samen fraßen und ausschieden. Das Aussterben einer Art kann wie ein Dominostein das Aussterben anderer Lebewesen nach sich ziehen.

Wie groß die Gefahr für das Ökosystem ist, zeigt die Rote Liste der bedrohten Arten der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur (IUCN). Sie hat etwa 74.000 Arten unter den mehr als 1,7 Millionen registrierten lebenden Arten auf der Erde bewertet. Das Ergebnis besagt, dass etwa 20.200 Arten gefährdet sind, davon 10.000 Pflanzen. Nach taxonomischen Gruppen sind 40 % der Gymnospermen, 26 % der Säugetiere, 13 % der Vögel und 41 % der Amphibien vom Aussterben bedroht. Wenn man bedenkt, dass die Zahl der bewerteten Arten sehr gering ist, schätzt man, dass das Aussterben der Lebewesen auf der Erde ein viel größeres Ausmaß hat. Nach Angaben des World Wide Fund for Nature [WWF] sterben jedes Jahr etwa 10.000 Arten aus, einschließlich der Arten, die noch nicht entdeckt wurden. Stuart Pimm, ein Naturschutzbiologe an der Duke University in den USA, ist besorgt darüber, dass die Arten 1.000 Mal schneller aussterben als vor der Entwicklung der Zivilisation, und dass wir vor dem großen Aussterben stehen werden.

Von Anfang an haben alle Lebewesen auf der Erde ihr Gleichgewicht in der Nahrungskette nach dem unsichtbaren Prinzip gehalten. Das Ökosystem, in dem die Lebewesen miteinander verbunden sind und ihr Gleichgewicht auf wunderbare Weise aufrechterhalten, ist wundervoll.

Das Ökosystem ist friedlicher, wenn der Mensch sich nicht darin einmischt. Keines der Mitglieder des Ökosystems ist unbedeutend. Sie beeinflussen sich gegenseitig und werden voneinander beeinflusst. Sie schwimmen mit dem Strom, ohne gierig zu werden. Denn sie wissen sehr genau, dass Raubtiere, die andere Arten ausrotten, auch sich selbst vernichten. Nur der Mensch vergisst diese Tatsache immer wieder.