Es war einmal ein einsames Mädchen, das gerne malte und dessen einzige Freude es war, Insekten zu beobachten. Das Mädchen fand einen festen Gegenstand auf einem Ast, der wie ein Stein oder ein Samen aussah. Sie beobachtete die Veränderungen dieses Objekts während der ganzen Jahreszeit und zeichnete sie. Als der Frühling kam, flog das Objekt mit leichten Flügeln in den Himmel davon. Es war eine Puppe, die sich häutete und zu einem Schmetterling wurde. Dieses Mädchen, das die magisch anmutende Metamorphose zum ersten Mal beobachtete, war Merian, eine deutsche Malerin und die erste Entomologin des 17. Jahrhunderts.

Heute wissen wir, dass sich eine eklig aussehende Raupe, die aus einem Ei schlüpft, in kurzer Zeit in einen wunderschönen Schmetterling verwandelt, aber das wussten die Menschen bis vor ein paar Hundert Jahren nicht. Die Menschen betrachteten Raupen als die „Früchte des Teufels“ aus dem schmutzigen Abfall und Schmetterlinge als kleine Vögel, die im Frühjahr vom Himmel fallen und im Herbst wieder verschwinden. Sie betrachteten Eier, Raupen, Puppen und Schmetterlinge als unterschiedliche Lebewesen. Damals konnte man sich nicht einmal vorstellen, dass sich eine Raupe, die bis vor wenigen Augenblicken noch krabbelte, in einen Schmetterling verwandeln und in die Lüfte fliegen würde.

Die Anfänge der spontanen Entstehung

Die Spontanentstehung ist eine Hypothese, die besagt, dass sich Lebewesen von selbst und ohne Eltern entwickeln können. Diese Hypothese wurde von Aristoteles, einem antiken griechischen Philosophen, aufgestellt, der sich auf die damaligen philosophischen Lehren und antiken Mythen stützte; er erhielt seine Beweise von Flöhen, die aus dem Staub auftauchten, und von Maden, die sich um verrottetes Fleisch bildeten. Außerdem behauptete er, dass nicht nur wirbellose Tiere, sondern auch einige obere Wirbeltiere auf natürliche Weise entstehen, und als Beispiel nannte er den Aal. Da man bei Aalen weder Fortpflanzungsorgane noch Jungtiere gefunden hatte, nahm man an, dass Aale spontan im Schlamm entstehen.

Aale leben im Süßwasser, schwimmen aber zum Laichen flussabwärts ins Meer, wo sie geboren wurden. In dieser Zeit verkümmern ihre Verdauungsorgane und ihre Fortpflanzungsorgane entwickeln sich. Aale sind dafür bekannt, dass sie in der Tiefsee laichen. Das Ei eines Aals durchläuft sein Larvenstadium mit dem Namen Leptocephalus und kehrt nach seiner Verwandlung in einen Aal in den Fluss zurück. Da Aristoteles den einzigartigen Lebenszyklus des Aals nicht kannte, beobachtete er nur die erwachsenen Aale und kam zu dem falschen Schluss, dass sie spontan entstehen.

Die Ansicht von Aristoteles, dass Lebewesen aus unbelebter Materie in der Natur entstehen können, wurde bis in die Neuzeit als etablierte Theorie akzeptiert, und viele Menschen dachten, dass Lebewesen aus Wasser oder Erde entstehen. Heute klingt das wie Unsinn, aber damals glaubten sogar prominente Gelehrte an die spontane Entstehung. Hier ist eines der guten Beispiele. Im frühen 17. Jahrhundert hinterließ Helmont, ein belgischer Chemiker, die Aufzeichnung seines Experiments als Beweis für die Spontanentstehung, bei dem er ein verschwitztes Hemd mit etwas Weizen zusammenlegte und 21 Tage später angeblich Mäuse geboren wurden.

Helmonts Experiment zum Beweis der Theorie der spontanen Entstehung

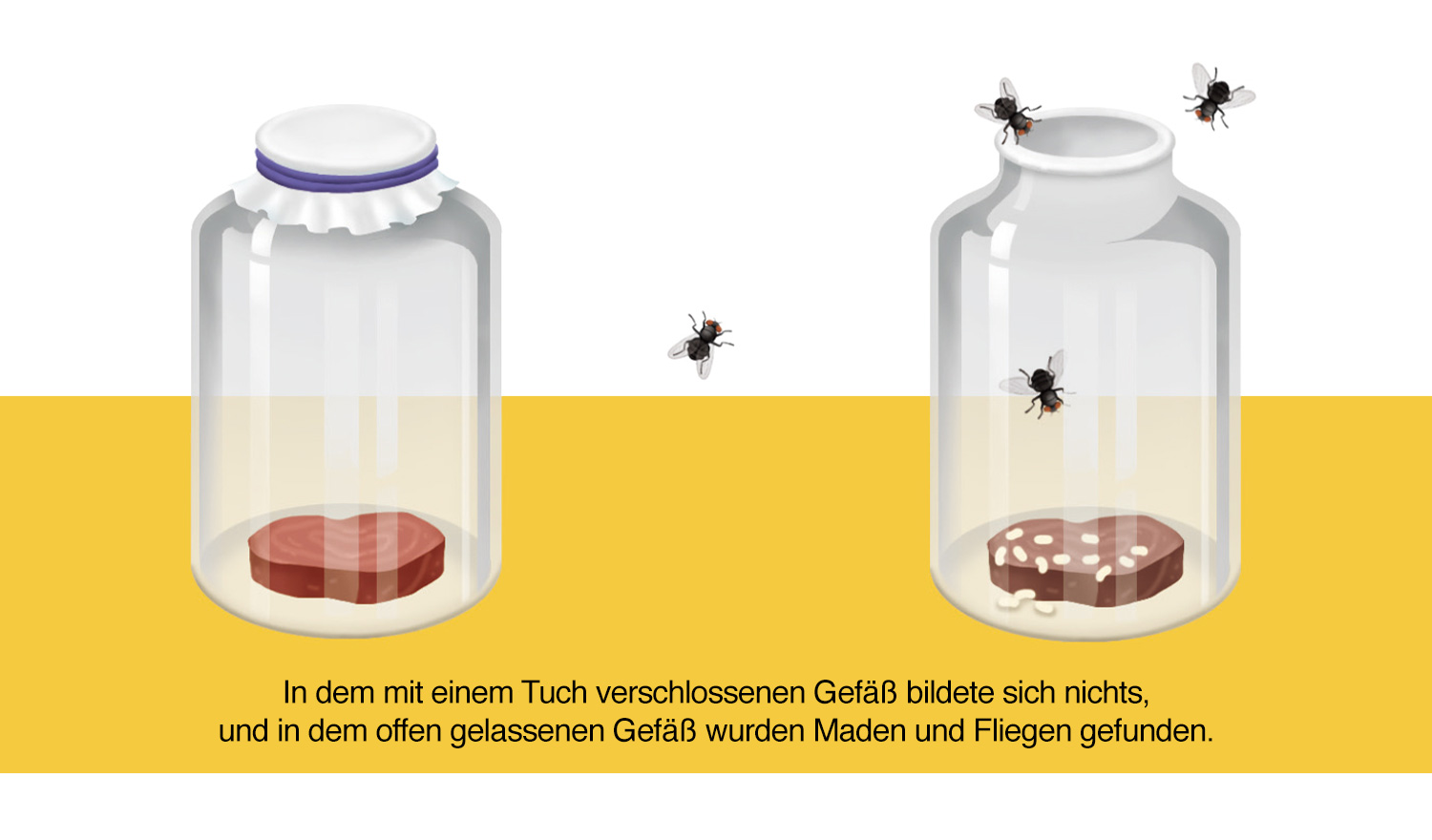

Spontane Entstehung versus Biogenese

Mitte des 17. Jahrhunderts führte der italienische Arzt Redi ein Experiment durch, mit dem er zum ersten Mal die Spontanentstehung widerlegte. Er widerlegte die Spontanentstehung auf der Grundlage der Hypothese von William Harvey, einem für seine Theorie des Blutkreislaufs berühmten Arzt, der in seinem Buch Exercitationes de Generatione Animalium schrieb: „Insekten, Regenwürmer und Frösche entstehen nicht spontan, sondern aus Eiern, die zu klein sind, um sie zu sehen.“ Redi legte einen Laib Fleisch in zwei Gläser: Eines war mit einem Tuch bedeckt, das andere blieb offen. Das Ergebnis war, dass dem Fleisch in dem mit einem Tuch bedeckten Glas nichts passierte, aber in dem offenen Glas wurden Maden und Fliegen gefunden. Auf dieser Grundlage verkündete Redi die Biogenese, die besagt, dass Lebewesen nur von Lebewesen abstammen, und die Theorie der spontanen Entstehung wurde verdrängt.

Redis Experiment, das die Biogenese verkündete

Die Theorie der Spontanentstehung wird jedoch durch Leeuwenhoek gestärkt, der zum ersten Mal Mikroorganismen mithilfe eines Mikroskops entdeckte. Er fand nämlich einen Mikroorganismus in einem versiegelten Glas, das ein Stück Fleisch enthielt. Die Theorie der spontanen Entstehung verschwand erst im 18. Jahrhundert. Der englische Biologe Needham entdeckte Mikroorganismen in einem Experiment, bei dem er abgekochten Fleischsaft in einen Kolben gab, diesen versiegelte und anschließend durch Einlegen in heiße Asche sterilisierte. Er bestand darauf, dass „einfache Lebewesen wie Mikroorganismen spontan entstehen können“, und seine Behauptung löste erneut einen Streit aus.

Der italienische Biologe Spallanzani erhob später Einwände gegen Needhams Beharrlichkeit. Er schlug vor, dass die Sterilisation in Needhams Experiment nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sein könnte oder dass es beim Versiegeln des Kolbens verunreinigt worden sein könnte, und wies durch wiederholte Versuche nach, dass beim Kochen eines vollständig versiegelten Kolbens mit Fleischsaft darin keine Mikroorganismen entstehen. Doch dann widerlegte Needham seine Behauptung: „Die übermäßige Erhitzung zerstörte nicht nur die Mikroorganismen, sondern sogar die Wachstumsenergie“, und „Es ist natürlich, dass das Leben nicht wachsen kann, wenn die Luft abgeschnitten wird“; die beiden widersprachen sich heftig.

Ende des Streits

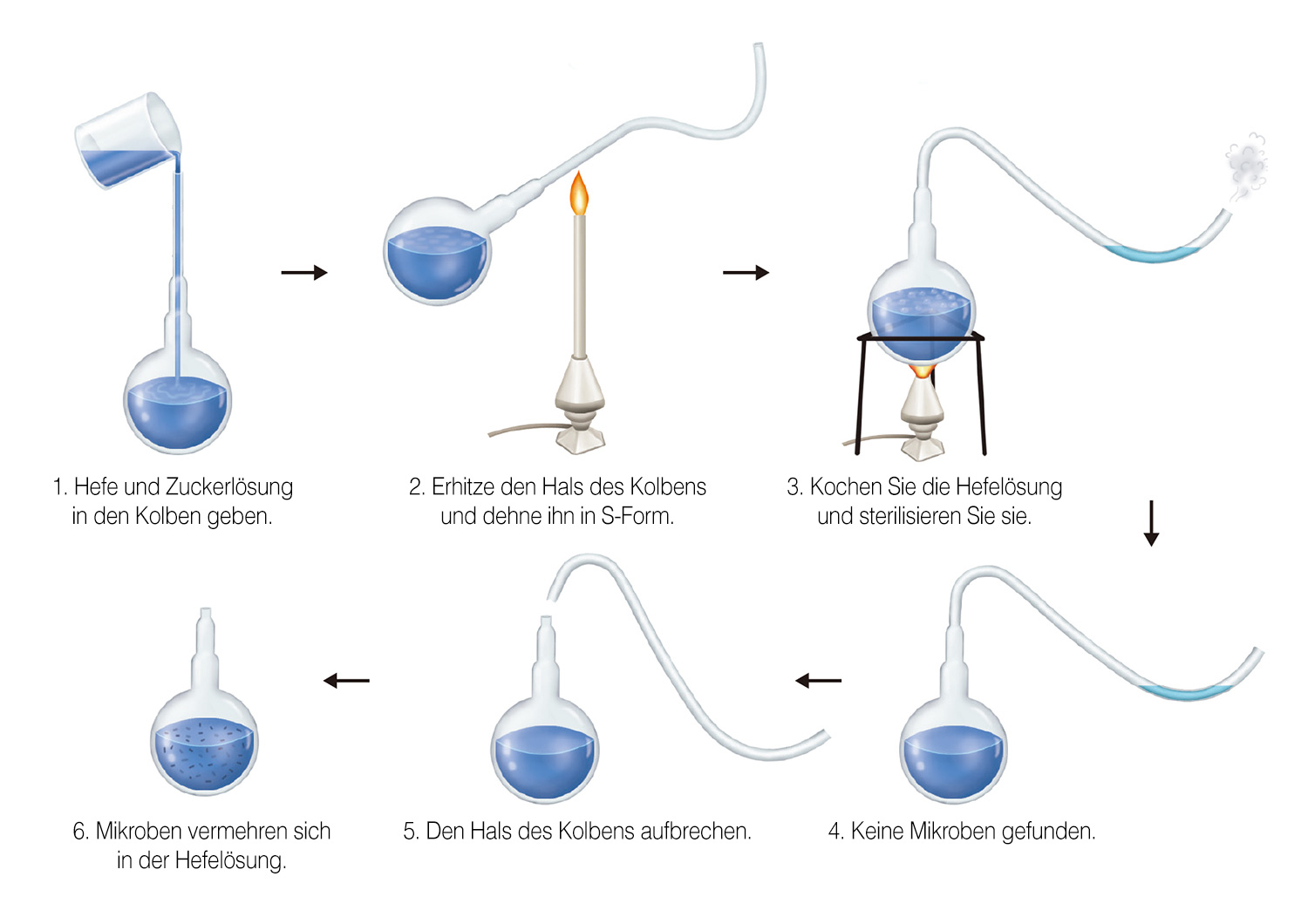

Derjenige, der den heftigen Streit beendete und im 19. Jahrhundert die Theorie der spontanen Entstehung unterwarf, war Louis Pasteur. In der Annahme, dass die Mikroorganismen aus dem Staub in der Luft in die Nahrung gelangen und sich dort vermehren, schlug er ein einfaches, aber brillantes Experiment vor. In einem Experiment namens Schwanenhals-Experiment erhitzte er den Hals des Kolbens, der Hefe und Zuckerlösung enthielt, und machte ihn lang und dünn in S-Form. Dann sterilisierte er ihn, indem er die Lösung im Schwanenhalskolben kochte und die Luft frei durch den Hals des Kolbens strömen ließ.

Pasteurs Schwanenhalskolben-Experiment

Die Ergebnisse sind verblüffend. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Kolben wurden in Schwanenhalskolben keine Mikroorganismen gefunden. Das lag an der einzigartigen Form des Schwanenhalskolbens, in dem die Luft frei zirkulieren kann, der Staub aber wegen des stehenden Wassers nicht eindringen kann. Als er den Hals des Schwanenhalskolbens aufbrach, konnte er bestätigen, dass einige Tage später Mikroorganismen in der flüssigen Hefe wuchsen. Mit diesem Experiment widerlegte Pasteur die Theorie der spontanen Entstehung, indem er zeigte, dass sich Mikroorganismen nicht immer vermehren, obwohl Luft ein- und ausströmt, und bewies, dass Mikroorganismen entstehen können, wenn es andere Mikroorganismen gibt.

Mit der Veröffentlichung von Pasteurs These verschwand die Theorie der spontanen Entstehung spurlos und bestätigte die Biogenese, die besagt, dass es Eltern geben muss, die Leben haben, damit ein Lebewesen entstehen kann.

In jüngster Zeit hat die Entwicklung der Wissenschaft bewiesen, und es ist ein unveränderlicher Grundsatz, dass Lebewesen niemals spontan entstehen. Leben entsteht nur aus Leben, und das Lebewesen, das geboren wird, ähnelt den Merkmalen seiner Eltern. Der Weg des Lebens von den Eltern zum Kind setzt sich bis heute fort. Wenn wir den Lauf des Lebens zurückverfolgen, welches Wesen steht dann am Anfang?

Und Jesus war, als er auftrat, etwa dreißig Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis, der war ein Sohn Mattats, … der war ein Sohn Davids … der war ein Sohn Judas, der war ein Sohn Jakobs, der war ein Sohn Isaaks, der war ein Sohn Abrahams, … der war ein Sohn des Enosch, der war ein Sohn Sets, der war ein Sohn Adams, der war Gottes. Lk 3,23–38

- Quellenangabe

- Lee Jong-ho, Genies Who Beat Geniuses 1 (auf Koreanisch, 천재를 이긴 천재들 1), Geulhangari, 2007

- Kim Du-sik und Lee Hee-bong, Modern Understanding of Life Science (auf Koreanisch, 생명과학의 현대적 이해), Yonsei Univ. Press, 1990

- Gu Ja-hyeon, Pasteur’s Swan Neck Flask Experiment (auf Koreanisch, 파스퇴르의 백조목 플라스크 실험), Science Donga, August, 2005