1920년, 자신이 제정 러시아의 마지막 황녀 아나스타샤라고 주장하는 여인이 나타났다. 볼셰비키 혁명으로 제정 러시아의 황실 가족들이 무참하게 암살당한 지 2년 만의 일이었다. 러시아의 마지막 황제 니콜라이 2세의 공주 4명 가운데서도 가장 귀여움을 받았던 넷째 아나스타샤의 등장은 러시아 황실의 비극에 대한 동정론과 맞물리며 세간의 이목을 집중시켰다.

애나 앤더슨이라는 이 여인은 황실에 대해 속속들이 알고 있었고 황실 예절에도 익숙한 데다 그녀에 관한 주변 사람들의 증언까지 더해지면서 논란의 중심에 섰다. 37년 동안 계속된 진실 공방 끝에 1970년, 독일 대법원은 ‘증명할 수도, 부정할 수도 없다’는 판결을 내렸다.

앤더슨은 죽는 순간까지도 자신이 아나스타샤라는 주장을 굽히지 않았다. 하지만 1991년, 암매장됐던 황실 가족들의 유골이 발견되면서 미궁 속 사건은 새로운 국면을 맞았다. 유골에서 채취한 DNA와 앤더슨의 DNA를 비교 분석한 결과 ‘관계없음’으로 판명 난 것이다. 진실이 명확하게 밝혀진 것은 모두 DNA 덕택이었다.

멘델의 유전 법칙

아기의 얼굴을 살펴보면 오목조목 엄마 아빠를 닮았다. 엄마 아빠에게서 유전자를 절반씩 물려받았기 때문이다. 과거에도 사람들은―실질적인 원리를 이해한 것은 아니었지만―경험상 자녀가 부모로부터 다양한 형질을 물려받는다는 사실을 알았다. 그래서 고대 사람들도 가축을 기르거나 작물을 재배할 때 우수한 품종을 얻기 위해 튼튼한 것들로만 골라 교배해서 키우곤 했다. 당시에는 유전 현상을 막연히 검은색과 흰색 물감이 섞여 회색이 되는 것처럼 부모의 체액이 섞여 자손에게 전해진다고 생각했으며, 그에 대한 정확한 법칙은 알지 못했다.

그러다 19세기에 들어서 오스트리아의 그레고어 멘델이 완두 교배 실험을 통해 부모가 자식에게 물려주는 인자가 고유한 물질의 형태로 존재한다는 추론을 내놓았다. 그의 연구는 유전 법칙을 통계학적인 접근법으로 규정하고 증명한 최초의 사례이기도 하다.

멘델이 교배 실험에 사용했던 완두는 한 개체의 꽃가루를 자신의 암술머리에 붙이는 ‘자가 수분’을 거듭한 순종으로, 멘델은 이 순종 완두콩들이 보이는 특징적인 형태 중 종자의 색과 모양 등 일곱 가지 유전형질을 골라 분석했다.

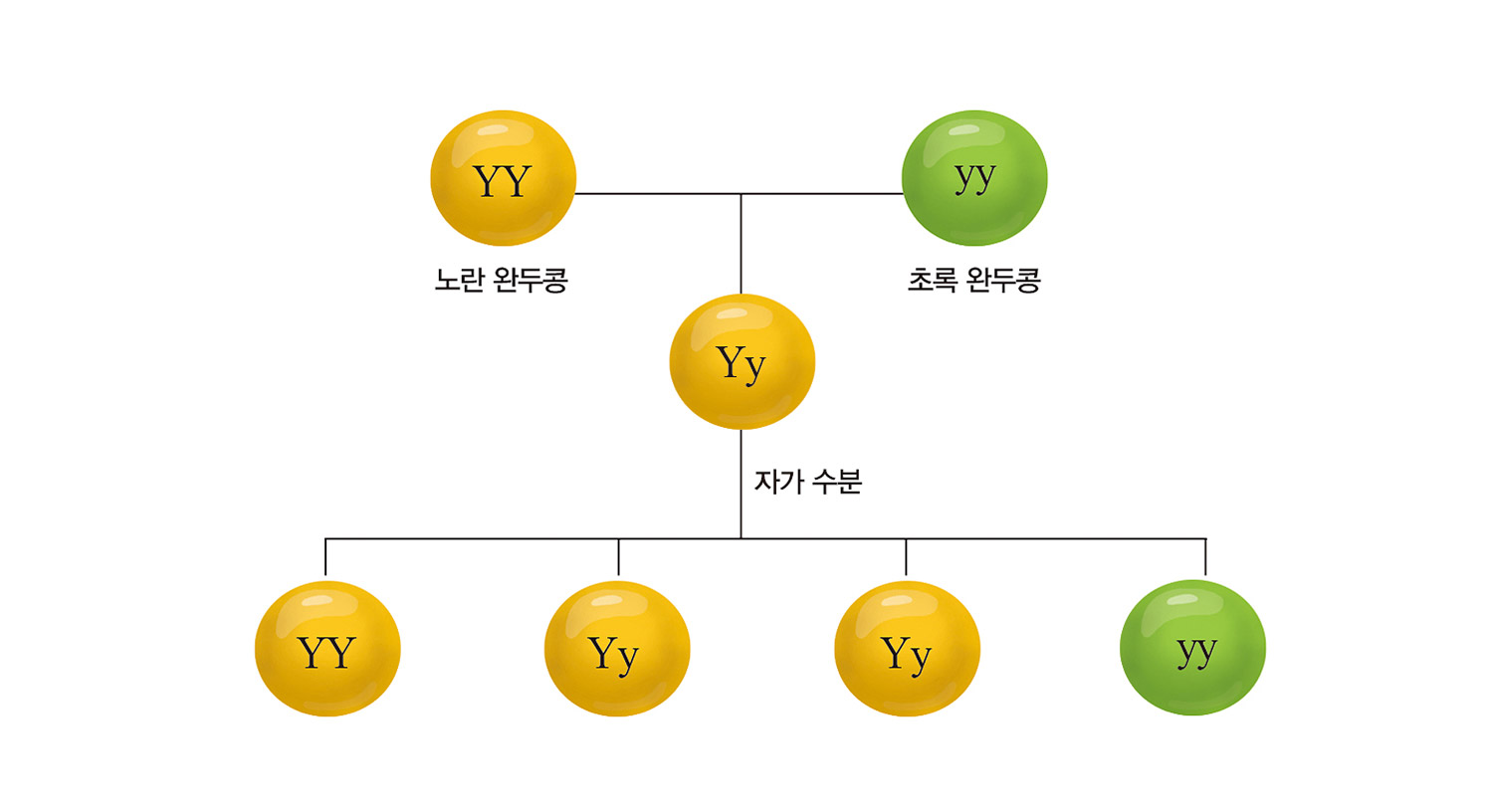

그는 먼저 순종 노란 완두콩과 순종 초록 완두콩을 교배했다. 이전의 학설에 따르면 노란색과 초록색의 중간인 연두색 콩이 나와야겠지만 결과는 노란 완두콩만 나왔다. 두 순종 완두콩으로부터 하나씩 받은 노란색 인자와 초록색 인자 중 노란색 형질만 발현됐기 때문이다. 부모에게 물려받는 형질이 액체처럼 섞이는 것이 아니라 결합과 분리가 가능한 고유 물질의 형태로 자손에게 전해지는 것이다.

이때, 교배된 완두에 나타난 노란색 종자와 같은 형질을 ‘우성’이라 하고, 나타나지 않은 초록색 종자와 같은 형질을 ‘열성’이라고 한다. 어떤 유전형질을 결정하는 인자는 어버이에게서 각각 하나씩 물려받아 한 쌍을 이루고 우성과 열성으로 구분되는데 우성이 열성보다 우선적으로 나타나는 것을 알 수 있다.

그렇다면 나타나지 않은 열성형질은 어떻게 된 것일까? 멘델은 이에 대한 답을 얻기 위해 첫 교배로 얻은 잡종 완두콩을 다시 자가 수분 시켰다. 그러자 노란색과 초록색 콩이 3대 1의 비율로 생겼다. 사라진 것처럼 보였던 열성형질이 부모 모두에게 열성인 초록색 인자만 받은 완두콩에서 나타난 것이다.

유전자의 본체, DNA

멘델의 연구는 분명 획기적이었음에도 당시 학계의 주목을 받지 못했다. 그러나 35년 뒤, 비슷한 문제에 관심을 가졌던 다른 과학자들이 동일한 규칙을 재발견하면서 다시 빛을 보게 되었다. 이후 과학자들은 멘델이 말한 세포 속 유전을 담당하는 물질을 찾는 데 매달렸다.

20세기 초, 미국의 생물학자 월터 서턴은 현미경으로 세포핵 속의 염색체들을 관찰하다가 놀라운 사실을 발견했다. 항상 쌍으로 존재하는 염색체들이 생식세포(난자 또는 정자)에서는 하나씩밖에 존재하지 않는 것이었다. 이들은 수정 과정에서 다른 생식세포의 염색체와 만나 쌍을 이루었다. 이는 멘델이 예측했던 유전물질의 특징과 일치하는 내용이었다. 이로써 서턴은 유전물질이 염색체에 존재한다는 개념을 고안해냈다. 뒤이어 토머스 모건이 초파리 실험을 통해 각각의 유전자가 실제로 염색체에 있다는 것을 입증했다.

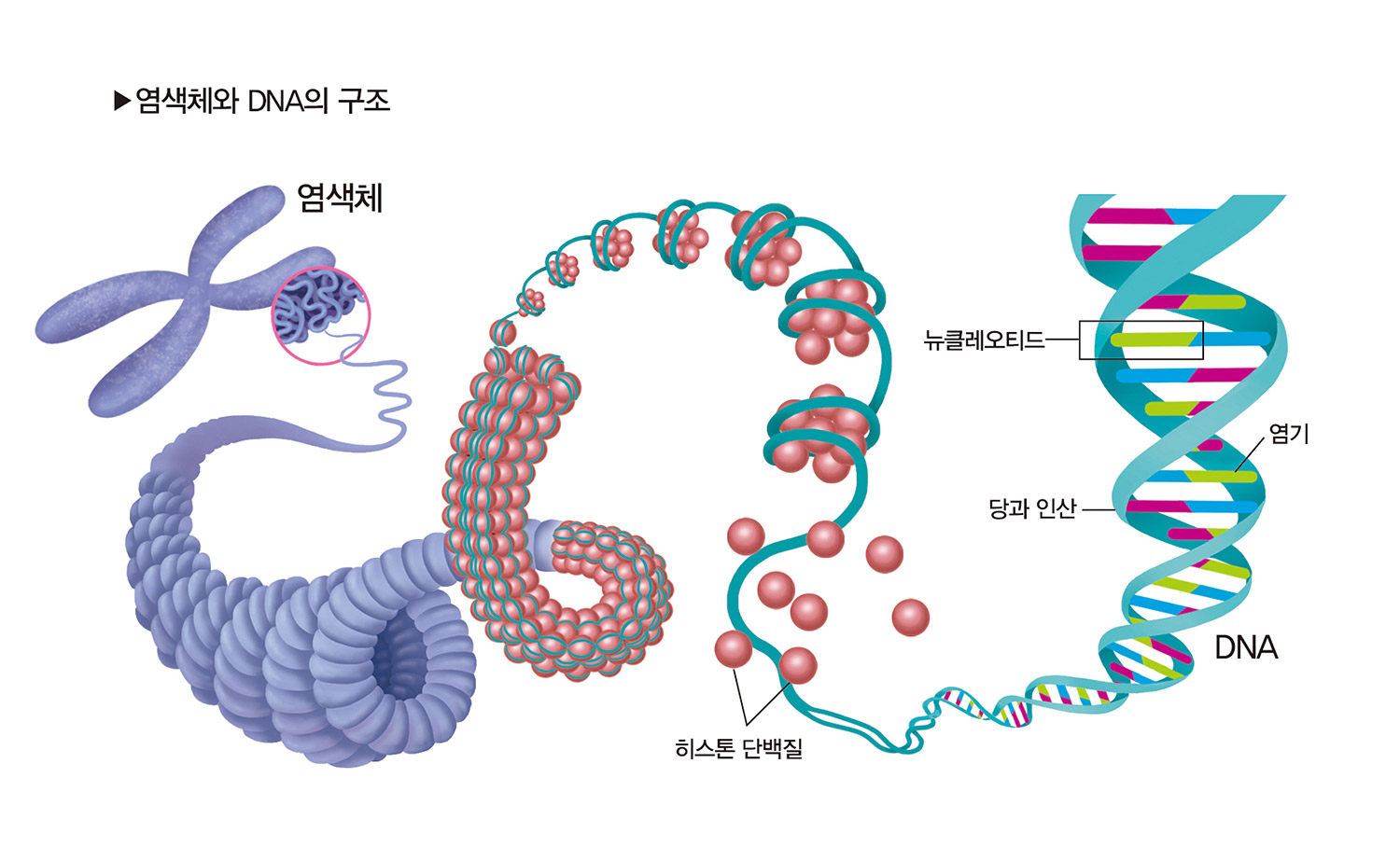

사람의 경우, 세포의 핵 속에는 23쌍의 염색체가 들어 있다. 굵은 실타래처럼 보이는 염색체를 풀면 히스톤이란 단백질을 꽁꽁 감고 있는 DNADeoxyribonucleic acid, 데옥시리보핵산가 나온다. 전체 길이 2미터에 달하는 이 DNA가 바로 유전자의 본체다.

0과 1이라는 두 가지 숫자의 배열로 정보를 저장하는 컴퓨터처럼 DNA도 4가지 염기의 다양한 배열로 단백질 합성 정보를 암호화하여 저장하고 있다. 예를 들어, 헤모글로빈을 이루는 한 단백질의 정보는 438개의 염기쌍으로 DNA에 저장되어 있다. 이렇게 DNA 중에서도 단백질을 합성해 특정한 형질을 나타낼 수 있는 정보를 가진 부위를 유전자라고 하는데, 사람은 약 3만여 개의 유전자를 지닌 것으로 알려져 있다. 오늘날에는 약 30억 개에 이르는 인간 DNA 염기 서열을 모두 판독하는 인간 게놈 프로젝트를 완성하는 단계에까지 이르렀으며, 이를 이용해 유전병의 기원을 밝히는 등 다양한 연구가 활발히 진행되고 있다.

DNA로 알 수 있다

출생의 비밀을 소재로 한 드라마에서 빠지지 않고 나오는 것 중에 하나가 바로 DNA 검사다. 드라마보다 더 극적인 현실에서도 막대한 유산 상속을 둘러싼 문제에서 DNA 검사가 심심찮게 등장한다. 부모로부터 자녀에게 전해진 DNA가 그 어떤 것보다도 정확히 혈연관계를 증명하기 때문이다. 아버지와 자녀, 어머니와 자녀 사이는 DNA의 절반이 똑같고, 형제자매 간에도 평균 50퍼센트의 DNA를 공유한다. 그래서 서두에 언급한 가짜 아나스타샤 사건에서도 DNA 검사로 혈연관계 유무를 확인할 수 있었던 것이다.

현재 대부분의 DNA 검사에는 단연쇄반복STR, Short Tandem Repeat 분석법을 이용한다. DNA 전체를 읽어내는 것이 아니라 사람에 따라 구조가 다른 DNA의 부위를 골라 검사하는 것 이다. DNA 안에는 몇 개의 염기 서열이 반복되는 부분이 있는데, 사람마다 반복되는 횟수가 달라서 반복 구간을 여러 개 분석하여 비교하면 지문처럼 개인을 식별하거나 개개인의 혈연관계를 증명할 수 있다.

핵 DNA를 분석하는 단연쇄반복 분석법과는 다르게 미토콘드리아 DNA 분석법은 세포소기관인 미토콘드리아에 존재하는 DNA를 분석한다. 미토콘드리아 DNA는 어머니로부터만 유전되기 때문에 동일 모계 여부를 확인할 수 있다.

한눈에 보아도 누구의 자녀인지 알 수 있는 이목구비에 성격, 걸음걸이와 잠버릇까지 부모와 닮은 자녀를 보고 흔히들 ‘피는 못 속인다’고 한다. 필연적으로 자녀가 부모를 닮게 되어 있다는 뜻이다.

그래서일까? 예로부터 부모와 자녀 사이를 하늘이 맺어준 인연, ‘천륜(天倫)’이라 했다. 부모의 유전자가 자녀의 온몸 곳곳, 세포 하나하나에 담겨 있기에 어느 누구도 자신의 부모를 부인할 수 없는 것이다. 끊으려야 끊을 수 없는 관계로 엮인 부모와 자녀. 그 섭리는 우리에게 무엇을 알려주는 것일까?