영화 ‘인터스텔라’에서 주인공은 인류의 미래를 위해 우주 탐사를 떠난다. 그는 5차원 공간에서 지구에 있는 과거의 딸에게 신호를 보낸다. 지금 이 순간, 인류도 우주로부터 시간을 뛰어넘은 신호를 받고 있다. 밤하늘의 별들이 과거에서 현재의 우리에게 쉼 없이 보내는 빛이 그 신호다.

광활한 우주는 헤아릴 수 없이 많은 별1과 은하로 가득하다. 각각의 별들은 자신만의 빛을 만들어 우주로 내뿜는다. 하지만 지구에서는 아름다운 우주의 ‘현재’ 모습을 볼 수 없다. 우리는 태양의 8분 전 모습을 보고 있고, 466년 전의 북극성을 나침반으로 삼고 있다.

1. 별: 이 글에서는 천문학적 의미의 별, 즉 내부의 에너지 복사로 스스로 빛을 내는 천체(항성)를 말한다.

시공간을 넘어온 별빛은 우리에게 어떤 신호를 보내고 있을까?

우주의 정보 전달자

시각은 인간의 감각에서 큰 비중을 차지한다. 이때 시신경을 자극해서 우리가 볼 수 있도록 중요한 역할을 하는 것이 빛이다.

빛은 파장 영역에 따라, 인간이 감지할 수 있는 가시광선과 그 밖의 자외선, 적외선, X선 등으로 나뉜다. 우리는 가시광선을 통해 사람의 생김새와 피부색, 몸집 등의 정보를 얻는다. 적외선으로는 체온의 분포를 확인하고, X선으로 뼈를 관찰한다. 이처럼 빛의 파장을 이용하면 같은 대상에서도 다른 정보를 얻을 수 있다.

사람은 빛이 없으면 아무것도 보지 못한다. 그래도 가까이 있는 것은 손으로 주변을 더듬거나 후각, 청각 등을 동원해 어느 정도 분간할 수 있다. 반면 머나먼 우주에 존재하는 것은 만질 수도, 소리를 들을 수도 없다. 그래서 별빛은 더욱 특별하다. 우주의 정보 전달자 역할을 하기 때문이다.

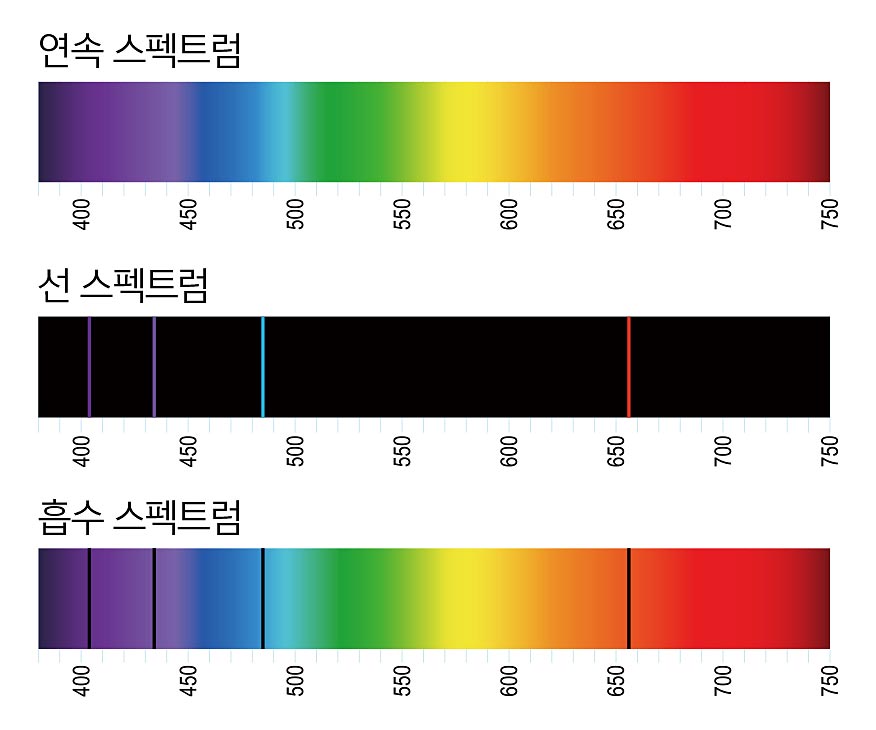

오늘날 밝혀진 지구에서 별까지의 거리, 천체들의 질량, 밝기, 표면 온도, 자전 속도, 구성 원소, 나이 등의 정보는 ‘빛’을 통한 관측 없이는 알 수 없다. 빛을 굴절시키는 프리즘을 이용하면 파장에 따라 색이 흩어지는 스펙트럼 띠가 형성된다. 이때 별을 구성하는 원소의 종류나 별의 표면 온도에 따라 선의 위치나 굵기가 다른 고유한 스펙트럼이 나타난다.

따라서 이 별빛 스펙트럼만 분석하면 별까지 직접 가보지 않아도 그 별을 구성하는 물질이 무엇이며 별의 온도가 몇 도인지 알 수 있다. 별의 온도는 색, 질량, 압력 등과 관련이 있어 추가적인 정보를 얻는 것도 가능하다. 이외에도 초신성이 폭발할 때의 빛을 통해 그 별이 속한 은하가 무엇으로 구성되어 있는지 밝혀내고, 빛이 멀어지고 가까워질 때 파장이 다르게 관찰되는 도플러 효과를 이용해서 공전 주기 등을 알 수 있다. 이런 이유로 학자들은 별빛의 스펙트럼을 ‘하늘의 지문’이라고 일컫기도 한다.

아무리 빨라도 우주 안

흔히 매우 짧은 시간을 말할 때 ‘눈 깜빡할 사이’라는 표현을 쓴다. 눈을 깜빡이는 데 걸리는 시간은 0.1초다. 세상에서 가장 빠르다는 빛의 빠르기는 눈을 깜빡이는 속도보다 300만 배나 빠른, 초속 30만 킬로미터다. 1초에 지구 7바퀴 반을 돌 수 있는 속도다. 아폴로 11호는 달까지 가는 데 4일이 넘게 걸렸지만, 빛의 속도로는 1초 만에 달에 도착할 수 있다. 이처럼 인간의 기준에서 빛은 상당히 빠르기에, 옛날에는 빛의 속도가 무한하다는 견해가 일반적이었다.

하지만 이런 빛도 꼼짝 못 하는 장소가 있다. 우주다. 지금처럼 통신수단이 발달하지 않은 과거에는 소식을 전하기 위해 사람이 직접 말을 타고 달렸다. 그러나 아무리 쉬지 않고 달려도 거리에 따라 여정이 수일에서 수 주로 길어지기도 했다. 마찬가지로 빛은 세상에서 가장 빠른 속도로 쉬지 않고 날아가지만, 광활한 우주에서는 목적지에 닿기까지 기다림이 필요하다. 일례로 빛은 태양계를 빠져나가는 데만도 2년이 걸린다. 거대한 우주에서는 빛도 시간과 공간에 속절없이 묶일 수밖에 없는 것이다.

동전을 눈앞에 두었다가 서서히 팔을 뻗으면 점점 작게 보인다. 태양은 지구 표면적의 1만 배가 넘는 거대한 별이다. 하지만 하늘을 보는 우리 눈에는 동전만 해 보인다. 그만큼 거리가 멀기 때문이다. 지구에서 태양까지 1억 5천만 킬로미터의 거리를 1AU(천문 단위, Astronomical Unit)라고 한다. 빛의 속도로는 8분, 로켓으로는 155일, 사람이 걸어가면 3424년이 소요되는 거리다. 이렇게 어마어마한 ‘AU’도 우주 규모로 봤을 때는 무척 작은 단위여서 보통 태양계 내에서만 쓰인다.

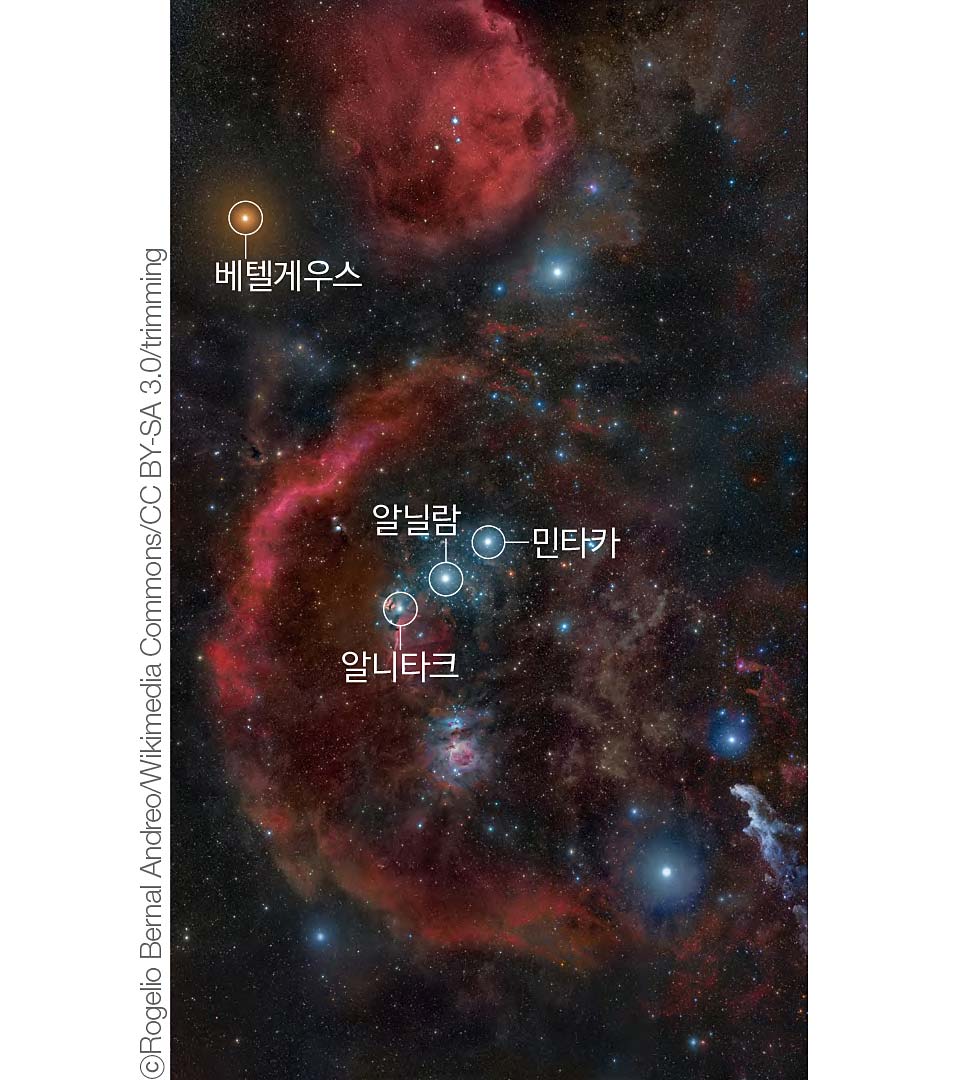

센타우루스 자리의 프록시마는 태양 다음으로 지구와 가까운 별이다. 그러나 지구에서 프록시마까지의 거리만 해도 약 268,400AU로, 4광년2이 넘는다. 밤하늘에 가장 밝게 보이는 별인 시리우스는 지구에서 8.7광년 정도 거리에 있다. 하늘에 나란히 놓여 오리온의 허리띠라고 불리는 삼성(參星) 알니타크, 알닐람, 민타카도 각각 지구로부터 800광년, 2000광년, 1200광년씩 떨어져 있다. 이외에도 우주에는 빛의 속도로도 수천, 수억 년 이상 가야 만날 수 있는 천체들이 즐비하다.

2. 광년(光年): 천문학에서 사용하는 거리의 단위. 빛의 속도로 1년이 걸리는 거리다. 1광년은 9조 4600억 킬로미터로, 사람이 쉬지 않고 2억 2500만 년 동안 걸어야 도달할 수 있다.

하늘에 찍힌 우주의 발자국

모래사장 위를 걷다가 뒤를 돌아보면 걸어온 발자국이 남아 있다. 멀리 찍혀 있는 것일수록 오래된 발자국이다. 마찬가지로 멀리 있는 천체에서 온 빛일수록 오래된 우주의 모습을 보여준다. 별빛은 하늘에 찍힌 우주의 발자국인 셈이다. 앞서 언급한 것처럼 별빛에는 많은 정보가 담겨 있어서, 멀고 깊은 우주를 관측할수록 우주의 성인기에서 유아기까지 역으로 추적해 볼 수 있다.

지구에서 태양까지의 거리는 빛의 속도로 8분이다. 즉, 지구에서 느끼는 햇빛은 태양이 8분 전에 내뿜은 빛이다. 2020년에 보는 시리우스의 빛은 8.7년 전, 그러니까 2012 런던 하계 올림픽이 열리던 무렵의 것이다. 수많은 나그네와 뱃사람에게 이정표가 되어준 북극성의 빛은 사실 466년 전의 것이었으며, 약 250만 년 전 방출된 안드로메다은하의 빛은 이제야 지구에 닿았다. 또, 다른 은하의 빛을 관찰하고 이를 토대로 각각의 진화 단계와 모양 등을 분석하면 우리은하의 성장 과정을 추측할 수 있다. 천문학자들은 더 과거의 빛을 관측함으로써 우주 최초의 별과 은하를 발견하고 138억 년 전 우주 생성의 신비를 밝혀낼 것이라 기대하고 있다.

사실 지구에서 수십억 광년 떨어진 우주를 추적하더라도 그 결과는 이미 실제와 다를 가능성이 크다. 그 빛이 지구에 도달하기까지 긴 시간이 걸려, 지구에서 실시간으로 관측하지 못하기 때문이다. 어쩌면 우리는 실재하지 않는, 사라진 별의 흔적을 보고 있는지도 모른다.

보이는 것이 전부가 아니다

지금도 우주에서는 바닷가의 모래처럼 헤아릴 수 없는 천체들이 제각기 빛을 내뿜고 있다. 그렇다면 밤하늘은 빛으로 가득해야 할 텐데, 눈에 보이는 것은 광활한 어둠뿐이다. 수많은 별빛은 다 어디로 갔을까?

별빛은 별이 멀리 있을수록 밝기가 약해진다.3 게다가 은하 간 거리는 평균 100만 광년에서 200만 광년으로 무척 멀기 때문에 우리 눈에는 그저 까만 하늘만 보인다. 만약 우리 눈이 전파망원경4처럼 어두운 천체까지 감지할 수 있다면 하늘을 가득 채운 별과 은하를 볼 수 있을 것이다.

3. 별의 밝기는 거리의 제곱에 반비례한다.

4. 전파망원경: 천체로부터 복사되는 전파를 관측하기 위한 장치. 기존의 광학망원경은 눈에 보이는 가시광선을 모아 관측하는 반면 전파망원경은 우주 전파를 모아서 천체를 더 정확하게 측정할 수 있다.

‘반짝반짝 작은 별’이라는 동요의 가사처럼 대부분 별이 반짝인다고 생각하지만 실제 별은 그렇지 않다. 별빛이 지구 대기층을 통과하면서 흔들리거나 흩어지기 때문에 반짝이는 듯 보이는 것이다. 더군다나 지구에서 천체를 제대로 관측하기에는 한계가 있다. 지구 대기권은 가시광선과 전파를 제외한 빛은 대부분 흡수하거나 차단해 버리기 때문이다.

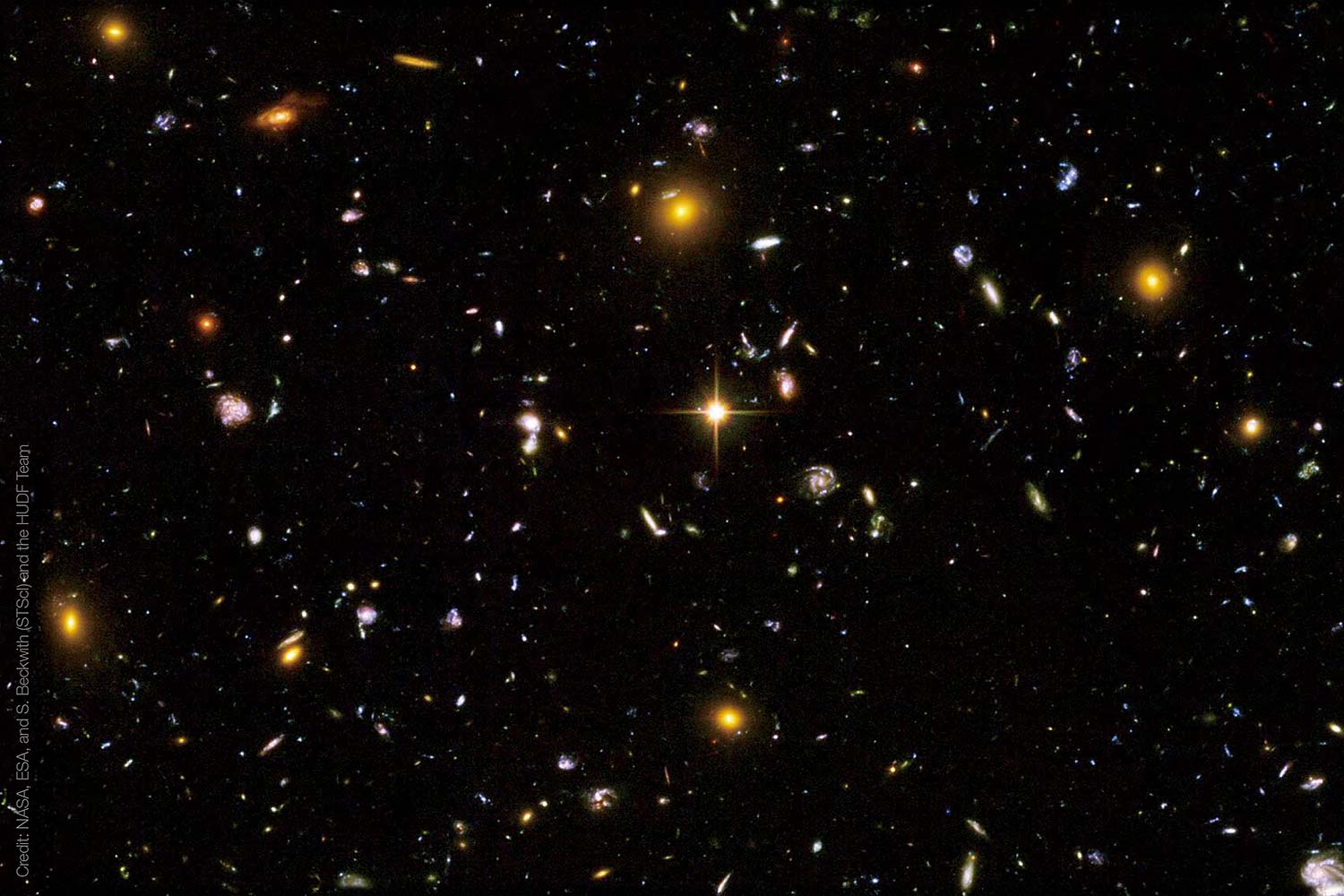

지구 대기로 인한 왜곡 없이 우주를 관측하기 위해 쏘아 올린 ‘인공 눈[眼]’이 바로 허블 망원경이다. 애초 허블 망원경은 은하와 별, 행성을 관측하는 도구였다. 1995년, 과학자들은 허블 망원경을 이용해 지구에서는 아무것도 보이지 않는 하늘의 어두운 부분을 관측하기 시작했다. 바늘구멍만 한 작은 면적에서 나오는 빛을 모두 촬영한 결과 무려 3천 개의 은하가 발견됐다. 다른 어느 지점을 찍어도 깜깜한 공간이 은하로 가득 차 있는 것은 같았다. 과학자들은 이 같은 영역을 ‘허블 딥 필드(Hubble Deep Field, HDF)’라고 명명했다. 천체 관측 기술의 발전을 통해, 아무것도 없다고 여겨지던 밤하늘, 볼 수 없었던 우주에 대한 시선이 달라진 것이다.

이후 허블 망원경은 허블 울트라 딥 필드(Hubble Ultra Deep Field, HUDF), 허블 익스트림 딥 필드(Hubble eXtreme Deep Field, HXDF) 사진을 통해 밤하늘에서 바늘구멍보다 작은 한 영역에 숨겨져 있던 1만 개에 달하는 은하를 보여주었다. 그 은하 하나하나에는 평균 2천억 개의 별이 있다. 그렇다면 드넓은 하늘 전체에는 얼마나 많은 별이 있을까?

아득한 과거에서부터, 별들이 지구를 향해 끊임없이 보내오는 수많은 신호들. 그 속에 담긴 우주는 인간의 상상을 훨씬 뛰어넘는 광활하고도 신비한 세계였다. 지금도 인류는 별빛을 더듬어, 가보지 않고도 우주에 대해 많은 것을 알아가고 있다.

한편 우주는 계속해서 성장 중이다. 지구와 멀리 떨어진 공간일수록 더 빠르게 팽창한다. 언젠가 은하들이 멀어지는 속도가 빛의 속도를 뛰어넘어, 제아무리 첨단 망원경이라도 관측할 수 없는 범위에 이를지도 모른다고 한다. 분명한 사실은, 빛조차 유한하게 만드는 우주의 규모는 더 넓은 세상을 꿈꾸는 인간의 의지와 감각을 뛰어넘는다는 것이다.

“빛은 실로 아름다운 것이라 눈으로 해를 보는 것이 즐거운 일이로다” 전 11장 7절

“하나님이 높은 하늘에 계시지 아니하냐 보라 별의 높음이 얼마나 높은가” 욥 22장 12절