이따금 신문에 ‘식물국회’라는 말이 등장한다. 아무런 결정도 내리지 못하고 높은 사회적 비용만 드는 국회의 모습을 비꼬는 말이다. 혼수상태에 빠져 장기간 의식이 없는 환자를 ‘식물인간’이라 하기도 한다. 제 기능을 상실한 상태를 식물에 비유한 것이다. 우리의 생각처럼 식물이 정말 아무것도 인지하지 못하는 것일까?

신경초로 불리기도 하는 ‘미모사’는 그런 우리의 편견을 깬다. 잎을 건드리면 재빨리 오므라드는 미모사는 흡사 촉각에 반응하는 것처럼 보인다. 움직임의 비밀은 잎자루 아랫부분에 있는 엽침에 있다. 엽침에 위치하는 세포들은 수분을 많이 포함하기 때문에 세포벽이 압박을 받아 평소에는 잎이 꼿꼿하게 펴져 있다. 그러나 갑작스러운 접촉을 느끼면 세포의 물이 빠져나가면서 잎들이 접히게 된다. 이런 미모사의 반응은 벌레들의 공격에 대비한 방어 행동이다.

지난 1999년, 중국 쿤밍 꽃박람회에 소개되어 큰 반향을 일으켰던 ‘무초(舞草)’는 더욱 특별한 능력을 갖췄다. 화려하지도, 특별한 향기가 있는 것도 아닌 데다 키우기도 여간 까다로운 것이 아닌 무초이지만 음악을 들려주면 진가를 발휘한다. 무초의 작은 잎이 발레리나의 우아한 손놀림처럼 음악에 맞춰 유연하게 움직인다. 잎을 까딱이는 것이 우리가 느낄 수 있을 만큼 확연하다. 무초는 햇빛이 잘 들고 따뜻하며 습한 환경에서 더 흥겨운 춤을 추는데, 특히 어린이나 여성이 부르는 높은음의 노래에 더 민감하게 반응한다. 학자들은 무초도 미모사처럼 엽침이 음파에 반응하여 움직이는 것으로 추정하고 있다.

미모사나 무초와 같은 즉각적인 반응은 아닐지라도 대부분의 식물들은 끊임없이 자극을 받아들이고 꾸준히 움직인다. 해바라기처럼 태양을 쫓아 움직이는 식물은 낮 동안 해가 움직이는 방향을 따라 천천히 고개를 돌린다. 해가 지고 나면 내일 해가 떠오를 방향으로 다시 고개를 돌린다. 또 식물의 방향을 틀어놓으면 어김없이 빛이 드는 쪽으로 향한다. 빛이 없으면 광합성을 하지 못하기 때문에 빛이 오는 방향을 인식하고 햇빛을 조금이라도 더 받기 위해 열심히 움직이는 것이다.

중남미 열대우림에서 자생하는 ‘워킹 팜walking palm’은 심지어 이름 그대로 이동하는 능력을 지녔다. 워킹 팜은 햇빛이 드는 쪽으로 새로운 뿌리를 내리고 반대쪽 뿌리는 썩게 만들어 잘라내면서 빛을 찾아 전진한다. 다른 나무들과 달리 이동을 위해 땅속 깊이 뿌리를 내리지 않아 뿌리 대부분이 드러나 있고, 한 해 4센티미터에서 많게는 20센티미터까지 이동할 수 있다.

그렇다면 눈도 없는 식물이 어떻게 햇빛을 감지하는 것일까? 식물이 빛에 반응하여 굽어 자라는 성질을 ‘굴광성’이라 하는데, 일반적으로 식물의 줄기와 잎은 빛의 방향으로 구부러지는 ‘양성 굴광성’을, 뿌리는 빛의 반대 방향으로 구부러지는 ‘음성 굴광성’을 나타낸다.

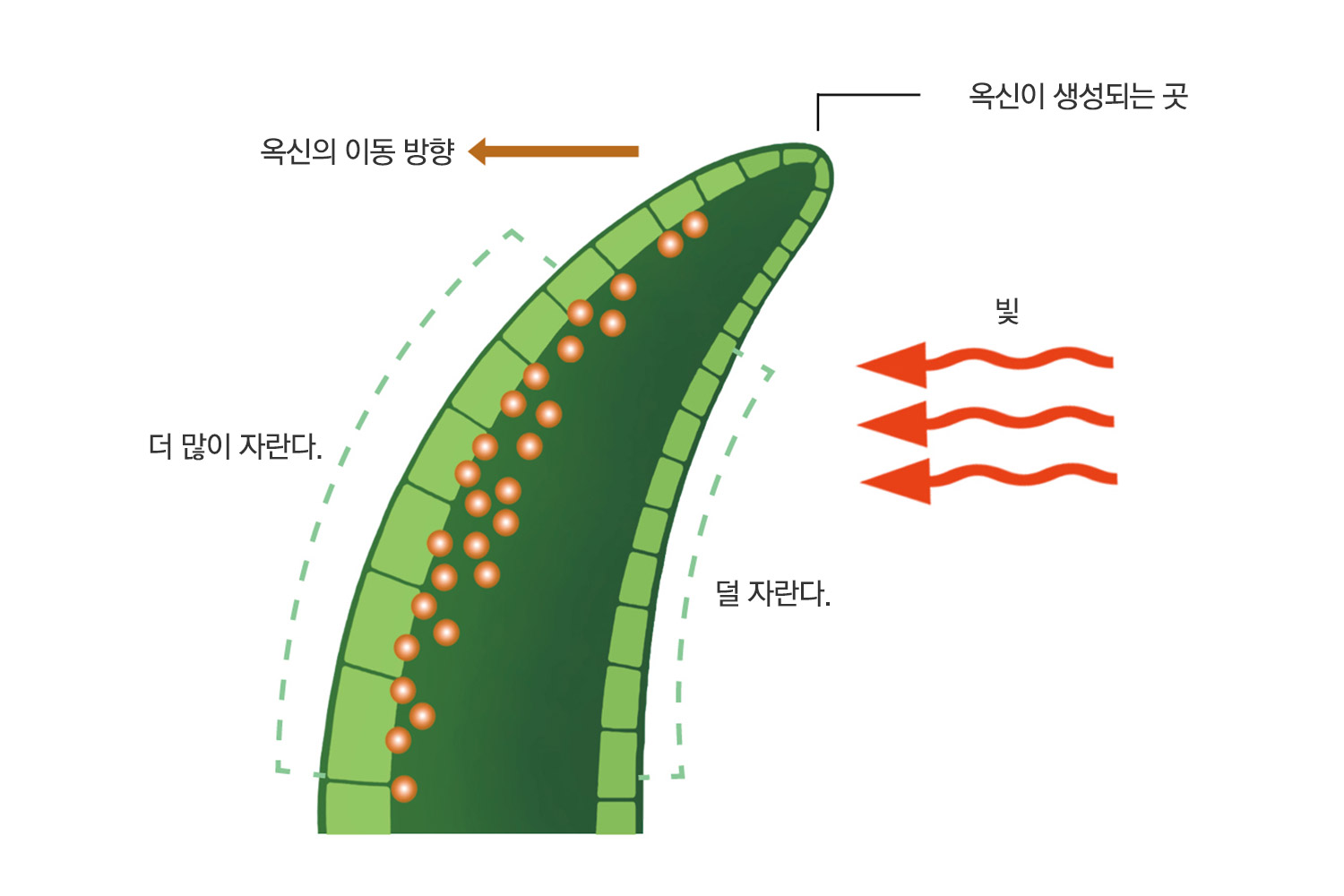

굴광성은 식물의 성장에 관여하는 ‘옥신’이라는 호르몬에 의해 나타나는 현상이다. 옥신은 빛의 반대 방향과 중력 방향으로 이동하는 성질이 있고, 높은 농도의 옥신은 줄기와 잎의 성장을 촉진한다. 줄기와 잎에서는 빛의 반대쪽에 옥신이 몰리게 되어 그 부분이 더 많이 자라는데, 이때 빛을 받는 부분이 구부러지며 빛 쪽으로 향하는 모양이 된다. 또한, 중력 방향으로 옥신이 몰리면서 줄기와 잎은 위쪽으로 자란다.

냉장고 문을 열었을 때 오래되어 싹이 삐죽 나온 양파를 발견한 적이 있을 것이다. 빛이 들지 않는 냉장고 속에서 양파는 용케도 싹을 틔운다. 초록빛이 감도는 양파의 싹은 어떻게든 위를 향하려고 휘어진 채로 자란다. 심지어 절벽에 난 나무도 뿌리가 박힌 땅에 수직 방향이 아닌, 하늘을 향해 자란다. 분명 식물이 중력도 감지하고 있는 것이다.

중력에 반응해 식물의 줄기는 위로, 뿌리는 아래로 자라는 현상을 ‘굴지성’이라 한다. 식물의 굴지성은 비교적 단순한 듯하지만 그 생물학적 체계가 상당히 복잡해 과학자들이 골머리를 썩고 있다.

우리는 고개를 갸우뚱하면 금방 머리가 기울어졌음을 느낄 수 있다. 귓속 전정기관에 ‘이석’이라는 칼슘으로 된 작은 돌들을 가지고 있어서다. 머리를 기울이면 중력에 의해 이석이 움직이면서 전정기관의 감각을 인지하는 미세한 털들이 자극되어 위치감각을 느낄 수 있다. 이석과 같은 고형물을 통틀어 ‘평형석’이라 부른다.

백여 년 전 식물학자들은 뿌리 끝에 있는 특정 세포에서 평형석과 비슷한 녹말로 된 작은 알갱이를 발견했다. 현재는 중력에 따라 이 알갱이가 움직여 식물이 중력을 인지하는 것이 아닐까 짐작하고 있다. 돌쇠뜨기말은 뿌리의 일부를 뜯어내면 몇 센티미터 크기의 실 모양 헛뿌리를 빠른 속도로 형성한다. 유리처럼 투명하고 하나의 세포로 이루어져 있는 헛뿌리를 현미경으로 보면 세포 내부에서 여러 입자가 떠밀려 다니는 모습과 굴러다니는 12개의 평형석도 확인할 수 있다.

돌쇠뜨기말의 헛뿌리를 수평 방향으로 틀면 세포 속 평형석들은 중력 방향으로 서서히 움직인다. 정확히 아래쪽 세포벽을 향해 가는 것이다. 약 3분 뒤, 평형석들이 밑으로 가라앉으며 세포벽에 닿자마자 헛뿌리가 무서운 속도로 휘기 시작한다. 2시간 만에 헛뿌리 세포는 완전히 수직으로 방향을 틀었다. 식물도 동물처럼 평형석의 위치에 따라 방향을 잡는 것이다. 하지만 평형석이 어떻게 물리적으로 떨어져 있는 옥신의 축적을 유도하는지에 대한 자세한 메커니즘은 알려진 바가 없다. 세포 내 골격 구조를 통해 이루어지리라 추측할 뿐이다.

식물의 감각에 대해 아직 밝혀지지 않은 부분도 많지만, 확실한 것은 보잘것없고 열등하게 보이는 식물이 주변 상황을 인식한다는 것이다. 식물도 어디에 빛이 있는지 지각하고 중력을 느끼며, 외부 환경에 따라 반응하고 자신의 모양을 변화시켜 움직인다. 식물은 이런 놀라운 능력을 어떻게 갖추게 된 것일까?

- 참고

- 『식물은 알고 있다』 (대니얼 샤모비츠 著)

- 『식물은 똑똑하다』 (폴커 아르츠트 著)

- 『그린음악농법』 (이완주 著)

- 김연희, ‘외부 자극 반응해 움직이는 식물들’, 사이언스타임즈 (2010. 8. 30.)